2040独立自尊プロジェクト<安全>プラットフォームと『2040年問題』:ネットワーク空間の新秩序形成

安全

研究概要

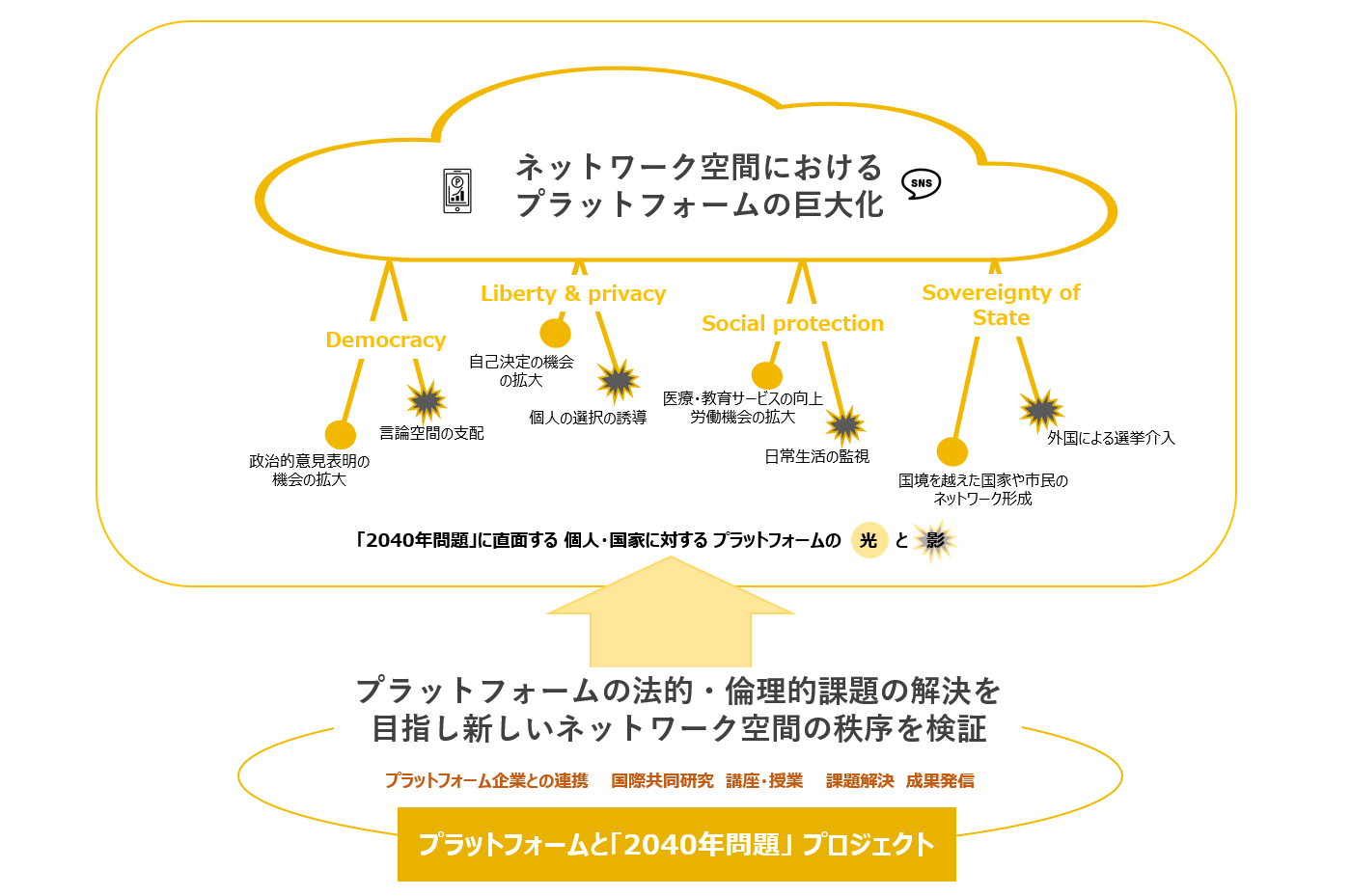

本プロジェクトは、社会の超高齢化に伴い生じる様々な問題群―「2040年問題」―の解決に向けたプラットフォームの機能に着目し、ネットワーク空間における新たな秩序の形成を目指す研究プロジェクトである。プラットフォームがもたらしうる積極的側面を最大化し消極的側面を最小化するために、海外の研究者やプラットフォーム実務家等と協力しつつ、ネットワーク空間の秩序を形成するプロセスや個別分野におけるプラットフォームの機能と課題を検証する。

2040独立自尊プロジェクト -持続的長寿社会の世界標準発信を目指す- 未来社会創造の場

研究成果報告

■プロジェクトの概要本プロジェクトは、社会の超高齢化に伴い生じる様々な問題群(「2040年問題」)の解決に向け、デジタルプラットフォーム(DPF)が果たしうる機能に着目し、DPFがもたらしうる積極的側面を最大化しつつ消極的側面を最小化するような「ネットワーク空間の新たな法秩序」の形成を目標として立ち上げられた。DPFをめぐる法研究は、世界的にみて新興の領域であり、且つ急進展する実務動向への注目も欠かせない領域であるため、海外の研究者やプラットフォーム実務家などと協力して、ネットワーク空間の秩序を形成するためのメタ理論、プロセスと個別の課題を検証することとした。

本プロジェクトの課題を2040年の主役である学生・生徒世代とともに考えるために、2つの寄附講座を設置した。

■各年度事業(活動)計画に対する実施内容、および研究成果と達成度

1.研究プロジェクト

【2021年度】「DPFの動向を捉え、諸課題に通底する基礎的課題を同定する」

実務家や法学系以外の分野から研究者を招いて研究会を実施することにより、法学分野では十分に把握されていなかった諸課題に触れ、法的課題として構成した。DPF事業者がよってたつビジネスモデルである「アテンションエコノミー」それ自体の問題と、DPF事業者によるAI/アルゴリズムの利用によって生じる問題などを整理した。これらにより、課題を明確化して、研究体制を4つの基礎的課題領域に再調整した。

| 研究体制 | |

|---|---|

| メタグループ | 「デジタル主権」をはじめとする国とDPFとの関係に関する課題領域 |

| デモクラシーグループ | 国、DPFと民衆との関係を含むデモクラシーの存続と発展をめぐる課題領域 |

| 自由・権力グループ | DPFが国家に匹敵する権力を持ち始めていることに着目し、憲法上の人権が国家のみならずDPFに対抗しうる可能性を探る課題領域 |

| 健康・教育・労働グループ | DPFの活動が、健康・教育・労働などの社会基盤を支えてきた主体の存在意義や機能などに影響を与えていることをめぐる課題領域 |

【2022年度】「国際共同研究等によってDPFをめぐるネットワーク空間の新秩序形成を目指す法的動向を調査し、日本の現状と可能性を検証する」

DPF法研究において国際的に著名な研究者や、最先端の研究を行う研究者とともにシンポジウムやセミナーを開催し、本プロジェクトにおける問題意識や研究状況を批判的に検討した。同じく、意見交換会の開催や受託研究の受入れにより、事業者や政府関係者の問題意識を把握し、本プロジェクトが構想する「ネットワーク空間の新秩序」の社会実装可能性を検討した。

【2023年度】「課題分野毎の研究を集めて総括し、研究成果を書籍等にまとめる」

4つの基礎的課題領域があつまって横断的に検討する研究会を実施し、全体的な研究成果のとりまとめを行った。慶應義塾出版会から4冊からなるシリーズ書籍を出版すること、およびその英語版をオープンアクセスで公表することが決まり、執筆・編集作業に取り組んだ(出版は2024年度)。2024年度も、書籍の公刊に向け、継続して執筆・編集作業に当たる。

| シリーズ「権力化するプラットフォームと法秩序」

(慶應義塾大学出版会・2024年公刊予定、タイトルは仮題) 第1巻 山本龍彦 編集代表、Pauline TURK・河嶋春菜 編 第2巻 駒村圭吾 編 第3巻 石塚壮太郎 編 第4巻 磯部哲 編集代表、河嶋春菜・柴田洋二郎・堀口悟郎・水林翔 編 |

|---|

2.寄附講座

(1)ZHD寄附講座 プラットフォーム経済と持続可能社会1、2

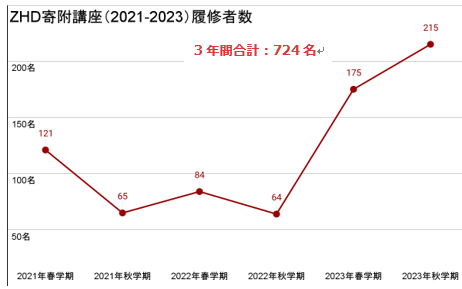

デジタルプラットフォーム(DPF)は、保有するデータやアルゴリズムを適切に利用することによって高齢化問題、働き方の問題(リモートワークなど)、シェアリングエコノミーの実現など、現代社会の多くの課題を解決する能力を秘めている。一方で、DPFを媒介にしたフェイクニュースや誹謗中傷の蔓延、プロファイリングなどによるプライバシー侵害への懸念、経済市場における支配力などへの懸念なども大きくなっている。ZHD寄附講座では、文系理系を横断した各分野に精通する塾内外の専門家とともに、技術的、社会人文学的観点など、多用な観点からDPFの潜在的能力、社会的責任などについて検討した。春学期は国内の動向、秋学期はグローバルな動向を踏まえた内容で授業をすすめた、3年間で合計724名の履修者があった。なお、ZHD寄附講座は、KGRIサイバー文明研究センター(CCRC)との協力事業として、同センターに設置した。

(2)MUFG寄附講座 持続可能社会に向けた「信頼」の再創造―「2040年」を超えて1、2

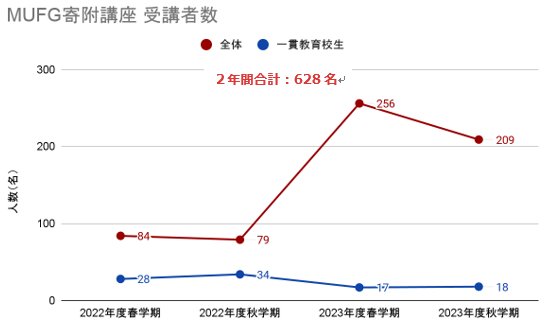

超高齢社会の到来により、「2040年問題」が一層深刻化すると考えられており、新たな技術やシステムがわたし達の生(ライフ――日常生活、生産性、健康寿命、ライフコースなど)を向上させる可能性に期待が寄せられている。このことは、従来社会を支えるものとして信頼を得てきた物やサービス、価値を見直すことにもつながる。たとえば、技術の開発過程における倫理性(動物実験、労働環境など)、技術の悪用可能性の排除、環境やユーザーの人権やダイバーシティへの配慮などは、もはや付加価値としてではなく、製品やサービス、システムそのものに信頼を備えるために必須の要素となりつつある。MUFG寄附講座では、理工学、医学、社会・人文学的の観点を交わせ、社会課題に対応する技術革新の可能性と、技術への信頼を担保し効能を最大化するための社会実装の方法や倫理的妥当性・法的正当性を検討し、2040年のトラストベースドソサイエティを考察する。2年間で合計628名(一貫教育高校2~3年生聴講者含む)の履修生があった。2024年度継続開講しており、授業内容の一層の充実をはかっている。

■公刊論文数(件数と主たる公刊誌名)、学会発表件数(国内・国際)、イベントなど社会貢献の実績(年月日、場所)

1. 公刊論文等

【書籍】

- 鳥海不二夫・山本龍彦『デジタル空間とどう向き合うか--情報的健康の実現をめざして』(日経BP日本経済新聞出版、2022年)

- 駒村圭吾『主権者を疑う』(筑摩書房、2023年)

- 駒村圭吾編『Liberty 2.0』(弘文堂、2023年)

- 山本龍彦 編集代表、小川有希子・尾崎愛美・徳島大介・山本健人 編『個人データ保護のグローバル・マップ―憲法と立法過程・深層からみるプライバシーのゆくえ』(弘文堂、2024年)

- Kodai Zukeyama, Tomoumi Nishimura, Haluna Kawashima and Tatsuhiko Yamamoto "24. Agile Governance as AI Governance: A challenge for governance reformation in Japan" Catherine Régis; Jean-Louis Denis; Maria Luciana Axente and Atsuo Kishimoto (dir.) Human-Centered AI: A Multidisciplinary Perspective for Policy-Makers, Auditors and Users, CRC Press-Routledge, 2024.

- 山本龍彦 編集代表、Pauline TURK・河嶋春菜 編『プラットフォームと国家』(慶應義塾大学出版会・2024年予定)

- Tatsuhiko Yamamoto, Pauline Türk and Haluna Kawashima, Platform and States: How to Settle the Battle of Monsters?, KGRI (open access), 2024, forthcoming.

- 駒村圭吾 編『プラットフォームとデモクラシー』(慶應義塾大学出版会・2024年予定)

- Keigo Komamura、 Platform and Democracy: The Future of Another Monster "Demos", KGRI (open access), 2024, forthcoming.

- 石塚壮太郎 編『プラットフォームと権力』(慶應義塾大学出版会・2024年予定)

- Sotaro Ishizuka, Platform and Powers: How to Tame the Monsters?, KGRI (open access), 2024, forthcoming.

- 磯部哲 編集代表、河嶋春菜・柴田洋二郎・堀口悟郎・水林翔 編『プラットフォームと社会基盤』(慶應義塾大学出版会・2024年予定)

- Tetsu Isobe, Haluna Kawashima, Yojiro Shibata, Goro Horiguchi, Sho Mizubayashi, Platform and Social Foundations: How to engage the Monsters?, KGRI (open access), 2024, forthcoming.

【雑誌論文】

- 鳥海不二夫=山本龍彦「共同提言『健全な言論プラットフォームに向けて-デジタル・ダイエット宣言 ver.1.0』」KGRI Working Papers No.2 (2022年)

- 堀口悟郎「第2回 EdTechと子どもの権利」法学館憲法研究所ウェブサイト『連載 デジタル社会と憲法』(2022年6月)

- 新井貴大「第3回 デジタルプラットフォームと情報自己決定権」法学館憲法研究所ウェブサイト『連載 デジタル社会と憲法』(2022年8月)

- 河嶋春菜「第18回 デジタル主権」法学館憲法研究所ウェブサイト『連載 デジタル社会と憲法』(2023年11月)

- 駒村圭吾「『壊す人』としての主権者」ちくま626号(2023年)

- 鳥海不二夫=山本龍彦「共同提言『健全な⾔論プラットフォームに向けて ver2.0―情報的健康を、実装へ』」KGRI Working Papers No.1 (2023年)

- 堀口悟郎「EdTechと憲法」日本教育法学会年報52号(2023年)90-98頁

- 堀口悟郎「データ駆動型教育と教育の自由」教育925号(2023年)68-75頁

- 堀口悟郎「教育データ利活用とプライバシー権」情報処理64巻7号(2023年)337-340頁

- 山本健人「EUのAI規則案とデジタル立憲主義」IFI Working Paper no.13(2023年)

- 山本健人「デジタル立憲主義と憲法学」情報法制研究13号(2023年)56-71頁

- 山本龍彦 編集代表、飯田匡一・佐藤太樹 編「Comparative Law Research on the Personal Data Protection Law in Various Countries」KGRI Working Papers No.5 (2024年)

- Yojiro Shibata, « Compensation des pertes de revenu dues à la Covid-19 pour les travailleurs », Cahiers Louis Josserand, Édition n°3. 27 juillet 2023

- 石塚壮太郎「[海外法律情報]Schufaによるクレジットスコアリングは制限されるか」ジュリスト1595号(2024年)97頁

- 駒村圭吾「個人の消失(ヒトへの回帰)にどう立ち向かうか――計算論的人間観の台頭と「連関と緊張」の近未来」法律時報96巻3号(2024年)

- 山本健人「デジタル立憲主義と情報空間の立憲化」法律時報96巻5号(2024年)

2. KGRIで実施した学術集会

【国際シンポジウム・セミナー】

- シンポジウム「デジタル社会における『新聞』とは何か」(2021.9.17開催、200名参加)

- シンポジウム「変容するメディア環境と民主主義の未来」(2021.12.20開催、600名参加)

基調講演:Lawrence Lessig(ハーバード大学ロースクール教授) - 特別セミナー「デジタル主権とは何か――接触確認アプリから考える」(2022.3.3開催、60名参加)

基調講演:

Pauline TURK(コートダジュール大学法学部教授)

Audrey Bachert(ローレーヌ大学法学部准教授) - 国際シンポジウム「ウクライナ戦争から考えるソーシャルメディアと民主主義」(2022.6.24開催、500名参加)

基調講演:Lawrence Lessig(ハーバード大学ロースクール教授) - 国際シンポジウム(オンデマンド配信)「デジタル時代にメディアは「信頼」を構築できるかー「信頼指標」から考える」(2022.06配信、30名参加)

基調講演:

Sally Lehrman(「The Trust Project」創設者・代表)

Benjamin Toff(オクスフォード大学ロイタージャーナリズム研究所 シニアフェロー、「Trust in News project」リーダー)

【領域横断シンポジウム・研究会】

- 特別講演:長谷川敦士(武蔵野美術大学教授、株式会社コンセント代表取締役)「『ダークパターン』の技術と倫理的課題」(2021.6.17開催、40名参加)

- 特別講演:宮田俊男(早稲田大学理工学術院 先端生命医科学センター教授、医師)「包括的ヘルスケアシステムの現在地と展望」(2022.1.27開催、42名参加)

- 特別講演:アルバート・インゴルト(マインツ大学法学部教授)、栗島智明(埼玉大学大学院人文社会科学研究科准教授)「デジタル化された公共性のパラメータ(デジタル時代における民主主義研究会)」(2022.3.1開催、30名参加)

- シンポジウム「デジタルプラットフォーム時代のヘルスケアの再定義」(2022.3.14開催、50名参加)

基調講演:

尾原和啓(フューチャリスト)

大北全俊(東北大学大学院医学系研究科准教授) - シンポジウム:「アテンションエコノミーの暗翳と『情報的健康』--総合知で創出する健全な言論空間」(2024.3.26開催、200名参加)

【その他】

- 総務省受託研究「日本・シンガポールのAIガバナンスに関するラウンドテーブル」(2022.10.31開催)

- 特別対談:MUFG×ZHD×慶應義塾が送る未来へのメッセージ「挑戦と変革の時代を生きる〜ワクワクする社会をつくるために」

登壇者:

亀澤宏規(株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役代表執行役社長グループCEO)

川邊健太郎(Zホールディングス株式会社 代表取締役社長Co-CEO)

伊藤公平(慶應義塾長)

(所属・肩書はすべて2023年4月時点)

1.メタグループ

(1) メンバー数の推移

2021年度:14名、2022年度:17名、2023年度:18名(25名・研究協力者含む)

(2) 2023年度メンバー

(3)研究協力者 ※シンポジウム登壇者、成果書籍執筆者を含む

2.デモクラシーグループ

(1)メンバー数の推移

2021年度:7名、2022年度:8名、2023年度:8名(15名・研究協力者含む)

(2)2023年度メンバー

(3)研究協力者 ※シンポジウム登壇者、成果書籍執筆者を含む

3.自由・権力グループ

(1)メンバー数の推移

2021年度:10名、2022年度:11名、2023年度:11名(23名・研究協力者含む)

(2)2023年度メンバ―

(3) 研究協力者 ※シンポジウム登壇者、成果書籍執筆者を含む

4.健康・教育・労働グループ

(1)メンバー数の推移

2021年度:6名、2022年度:7名、2023年度:7名(14名・研究協力者含む)

(2)2023年度メンバー

(3)研究協力者 ※シンポジウム登壇者、成果書籍執筆者を含む

5.プロジェクトの評価

4つのグループ全てにおいて、①メンバー及び協力者について、実績の豊富な研究者から、研究員、大学院博士課程在籍の新進気鋭の若手まで、幅広い世代層のメンバーによって研究グループを構成した。また、②研究者のみならず、プラットフォーム企業の実務経験者、弁護士、医師等実務家を含めたメンバーが在籍し、③グローバルな研究を行うため、各グループに2名以上の外国人研究者が参画している。本プロジェクトの目標を達成するために相応しいメンバーが集結した。

(事務局)

・リーダー:山本 龍彦(慶應義塾大学大学院法務研究科教授・KGRI副所長)

・サブリーダー:河嶋 春菜(東北福祉大学総合福祉学部准教授、KGRI客員所員)

・寄附講座・リーガル:飯田 匡一(慶應義塾大学大学院法務研究科研究員、弁護士、KGRI所員)

・2040独立自尊プロジェクト連携:荒川 稜子(KGRI客員所員)

■プロジェクト活動を通じて特に成果を挙げた事柄

Keio spirit―独立自尊

本プロジェクトは、福沢諭吉が提唱した「独立自尊」をデジタル社会においても実現するための研究である。独立自尊の実現のためには、DPFの発展が、個人の尊厳を維持し人格の発展に資すること、それによって、民主的な国家の存続(国家の独立)が叶うことが必要である。本プロジェクトが構想する「ネットワーク空間の新秩序」はまさに独立自尊の実現を究極的な目的としている。

Global and multidisciplinary approach--グローバルな先端研究者との共同

国際的に著名な研究者や先端の研究を行う研究者にプロジェクトに参加していただき、国際シンポジウムや国際セミナーを積極的に開催すること等により、プラットフォーム法秩序研究のネットワークを構築して、研究をグローバルかつ最先端の研究動向を踏まえた視点から批判的に検討した。

Research outcome-研究経過の公開

研究が完成するのを待つことなく、公開セミナーやワーキングペーパーの公表などを通じて研究経過を積極的に発信し、学術界・社会とともに考える機会を設けた。

Initiatives-社会への提言

研究成果は、社会一般、政府、DPF関係企業への提言という形でとりまとめ、書籍にして発信。日本語と英語で出版することで、DPFをめぐる法学研究において、グローバルなイニシアチブをとることを目指した。また、将来この領域でイニシアチブをとることのできる人材を育てる目的で寄附講座を実施したところ、全体で約1350名以上の塾生が学んだ。

その他活動記録

KGRI「2040独立自尊プロジェクト」設立 -持続的長寿社会の世界標準発信を目指す-(2021/05/28)

座談会:

世界に先駆けた「超高齢社会」への挑戦 -KGRIが描く2040年の日本のデザイン-(2021/04/22)

インタビュー:

満倉 靖恵:人の感情を分析・操作できる未来社会は、どんな姿をしている?(2022/02/22)

対談:

満倉 靖恵 × 小久保 智淳:人間と技術の関係を『認知過程の自由』から考える (2021/11/05)

開催報告:

後編

<2021年度>

Working Papers:

共同提⾔「健全な⾔論プラットフォームに向けて ver2.0―情報的健康を、実装へ」(2023/5/29)

共同提言「健全な言論プラットフォームに向けて-デジタル・ダイエット宣言 ver.1.0」(2022/1/6)

SDGs

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー・所員について◎印は研究代表者

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| ◎ 山本 龍彦 | 法務研究科/KGRI | 教授/副所長 | 憲法学、情報法学 |

| 河嶋 春菜 | 東北福祉大学総合福祉学部 | 准教授 | 憲法学、医事法学 |

| 磯部 哲 | 法務研究科 | 教授 | 行政法学・医事法学 |

| 駒村 圭吾 | 法学部 | 教授 | 憲法学・言論法 |

| 清水 唯一朗 | 総合政策学部 | 教授 | 政治学 |

| 横大道 聡 | 法務研究科 | 教授 | 憲法学 |

| 飯田 匡一 | 法務研究科 | 研究員/弁護士 | 情報法、会社法 |

| 新井 貴大 | 新潟県立大学国際地域学部 | 助教 | 憲法学 |

| 石塚 壮太郎 | 日本大学法学部 | 准教授 | 憲法学、社会法学 |

| 栗島 智明 | 埼玉大学大学院人文社会科学研究科 | 准教授 | 憲法学 |

| 柴田 洋二郎 | 中京大学法学部 | 教授 | 社会保障法学 |

| 瑞慶山 広大 | 九州産業大学地域共創学部 | 講師 | 憲法学 |

| 水林 翔 | 流通経済大学 | 准教授 | 憲法学 |

| 堀口 悟郎 | 岡山大学大学院社会文化科学研究科/法学部 | 准教授 | 憲法学 |

| 山本 健人 | 北九州市立大学法学部 | 准教授 | 憲法学 |

| 小久保 智淳 | 法学研究科 | 博士課程/研究員 | 憲法学、神経法学、認知過程の自由、神経科学 |

| 吉田 奨 | LINEヤフー株式会社 | 政策渉外本部 本部長 | |

| 片山 建 | トヨタ自動車株式会社 | デジタル変革推進室担当部長 | |

| 石岡 克俊 | 法務研究科 | 教授 | 経済法、競争政策、規制産業法、規制改革 |

| 松田 侑奈 | 国立研究開発法人 科学技術振興機構 | 東アジアの地方制度、東アジア地域研究 | |

| 生貝 直人 | 一橋大学大学院法学研究科 | 教授 | 情報法、政策 |

| 伊永 大輔 | 東北大学大学院法学研究科 | 教授 | 独占禁止法全般、優越的地位の濫用、デジタル・エコノミー、課徴金制度 |

| 鈴木 舞 | 東京電機大学未来科学部 | 准教授 | 科学社会学・科学技術人類学 |

| 小川 久仁子 | 総務省 | サイバーセキュリティ統括官付参事官(総括担当) | |

| 安平 武彦 | 弁護士 | ||

| 小川 聖史 | 弁護士 | 競争法、競争政策、デジタル・エコノミー、EU法 | |

| 倉持 麟太郎 | 弁護士 | ||

| 佐藤 智明 | 弁護士 | ||

| 結城 東輝 | スマートニュース株式会社 | 社長室 Legal・弁護士 | 情報法、メディア法、民主主義と社会実装 |

| 瀬川 奈都子 | 日本経済新聞社 | 編集委員 | 企業法務 |

| 渡辺 弘美 (-2023/12/31) | アマゾンジャパン合同会社 | 渉外本部長 | |

| 杉本 康裕 | 憲法学 | ||

| 桂城 漢大 | canow株式会社 | 代表取締役CEO | 個人情報保護法、自律分散型ID |

| 長谷川 敦士 | 武蔵野美術大学/株式会社コンセント | 教授/代表取締役 | サービスデザイン、UXデザイン、インフォメーションアーキテクチャ |

| 尾原 和啓 | 個人事業主・コンサルティング | Bigtechと政府、個人の自由 | |

| ティップサムリットクン ティティラット |

タマサート大学法学部 | 専任講師 | 国際法、国際人権法、法と開発、インターネット上の自由、個人情報保護、非国家主体(国際非政府組織、多国籍企業)、デジタルプラットフォーム |

| 荒川 稜子 | KGRI | 臨時職員 | 国際法、国際人権法、欧州人権条約、TWAIL、AIガバナンス |

| ゴモン イヴ (2023/10/1-) | モントリオール大学法学部 | 博士課程学生研究員/弁護士 | 人権法、情報法 |

| 水谷 瑛嗣郎 | 関西大学社会学部 | 准教授 | 憲法・メディア法 |