2040独立自尊プロジェクト<長寿>健康寿命延伸プロジェクト:「健康⻑寿社会KGRIロールモデル」の確立

長寿

研究概要

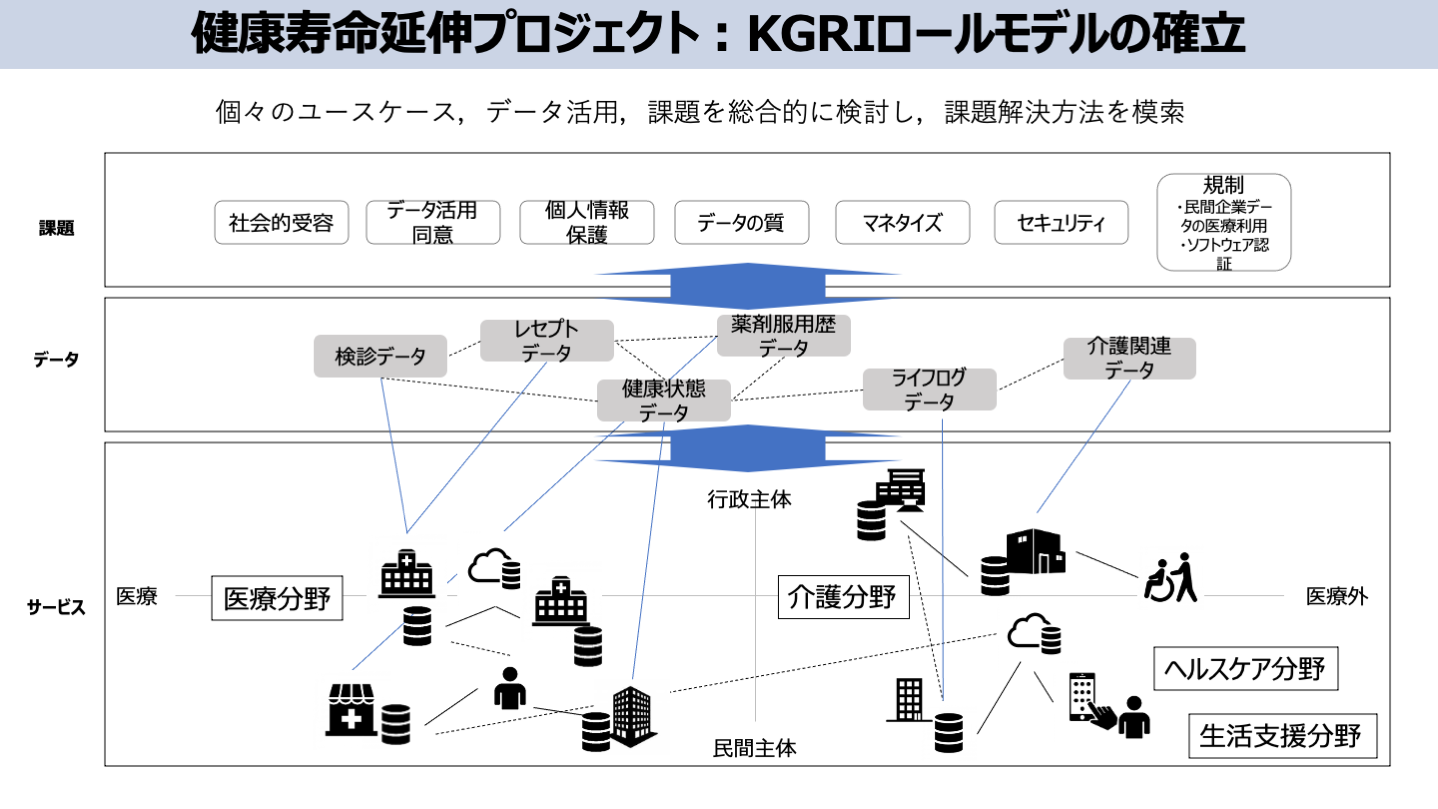

本プロジェクトは、2040年の超高齢化社会における健全なる健康寿命延伸を実現するため、様々な研究シーズを活用したヘルスケアサービスを想定し、それらを相互運用可能な形で連結する社会アーキテクチャの設計を目指す。また、医学、看護学、理工学、法学、経済学等様々な分野の視点から、システム実現に向けての課題解決検討を行う。

2040独立自尊プロジェクト -持続的長寿社会の世界標準発信を目指す- 未来社会創造の場

研究成果報告

■研究概要と総括背景:

20年後の2040年には高齢者人口が約4,000万人に達する見込みである。少子化の影響を受けて現役世代の労働者人口は急減することが予想され,来る2040年に向けて,高齢者の健康寿命を延伸しつつ社会参画を可能とする社会システムを構築することが求められている。

研究目的:

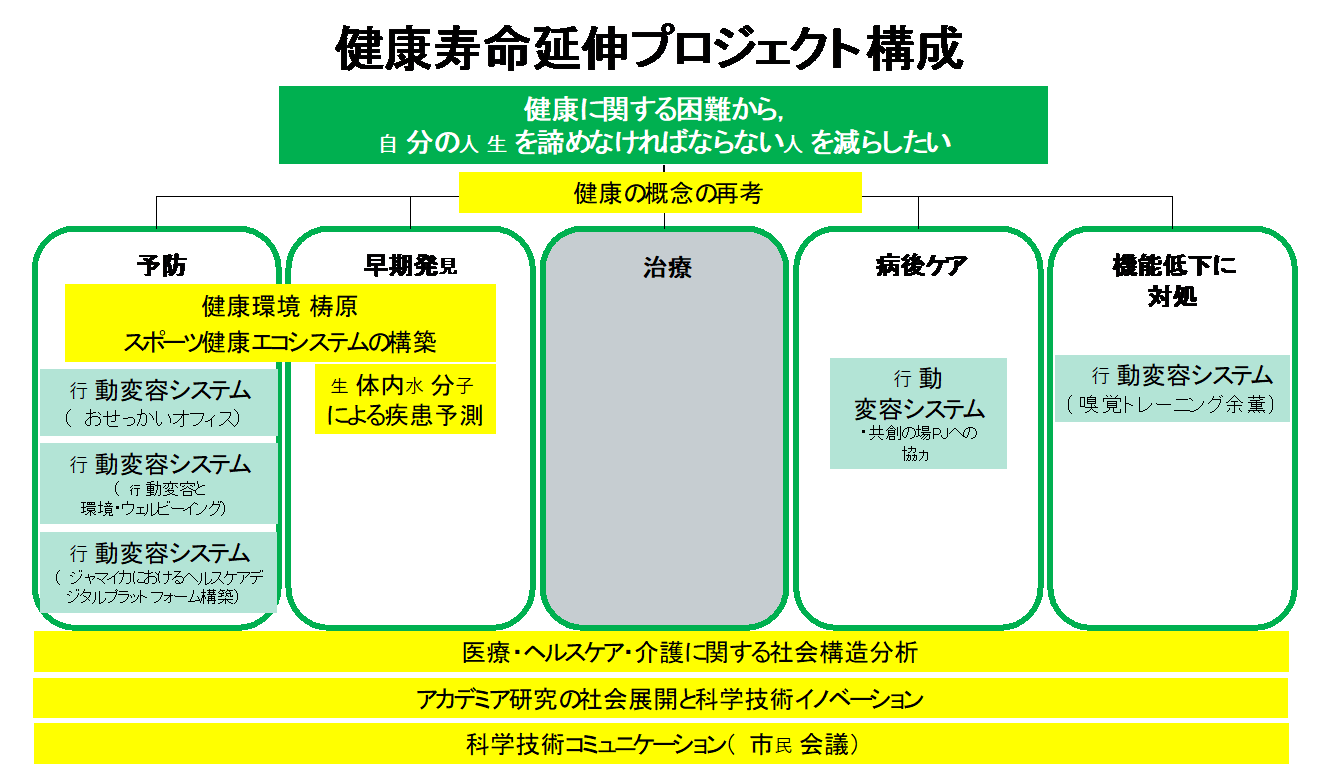

本研究プロジェクトは,2040年に生きる人々の独立自尊を実現するための社会像を描き,中でも特に健康寿命延伸に関わるシステムの設計・検討を行った。「2040年の独立自尊」を確立するマイルストーンとして位置付けられる本研究では、その全体目標を、社会参画が難しかった高齢者、女性、家庭内介護者らが無理なく健康的に働くことができ、国際的競争力も保つことができる社会システムを、技術活用と制度改革により構築(デザイン)することとした。予防医療,介護・生活支援,認知症,高齢労働者等による価値生産を幅広く俯瞰し,現状の課題分析,将来予測から,あるべき社会システム像を設計,提案を行おうとしたものである。複数の専門分野にまたがって大規模複雑なシステムを設計するためのアプローチおよび手段として有効であるシステムズエンジニアリングの手法を活用し,分野横断的に社会システムの設計を試みた。

研究内容:

はじめに,2040年に目指すべき新たな社会システムを社会,経済,技術等様々な視点から全体的に捉えることを試み,広範囲にわたる健康に関する学術,産業の現状調査分析を行った。そして,本研究のスコープとして,研究,産業界のサービスともに未だ手薄な"医療以外のヘルスケア"に特に焦点を当てることとした。中でも,健康寿命延伸を妨げる健康行動変容の困難さに着目し,デジタルを活用して対象者の周りの環境ごと変化させ,行動変容を促すデジタルプラットフォームという独自のアイディアを構想した。また,システムズエンジニアリングの手法を用いて行動変容を促すデジタルプラットフォームのシステム設計を行った。さらに,行動変容を促すデジタルプラットフォームの具体的なサービス事例として,オフィスにおける健康行動変容サービス"おせっかいオフィス"を構想し,塾内外の研究者,複数の企業との共同実証研究プロジェクトを立ち上げた。派生プロジェクトとして,嗅覚トレーニングを促すデバイスの開発も行い,5つの世界的デザイン賞を受賞した。その他,ポイントインセンティブにより歩行を促進する横浜とジャマイカでの実証実験,スポーツ産業と健康産業をつなぐエコシステム研究,行動と健康に影響する関連因子を特定するコホート研究も行った。

これらのトップダウン的構想による研究プロジェクトと並行して,ボトムアップの研究プロジェクトも複数遂行した。生体内水分子を観測し,疾患の兆候を見つける研究,AIデジタルプラットフォームのアーキテクチャ研究などである。

このように,個人と個人を取り巻く階層的な環境のそれぞれにアプローチする健康行動変容システムの研究クラスターを立ち上げることができた。

一方で,現在の"健康寿命"という概念が,健康な人のみを対象としているものとしているのではないかと考え,今後,病や障害とともに生きていく人々が増えていく社会において,"健康寿命"という概念が今のままで良いのかを再考するため,メディアでの"健康寿命"という言葉の扱われ方や,病や障害を持つ人々にとっての"健康寿命"の捉え方を調査し,健康寿命延伸を社会包摂の文脈の中で考えていく必要性を提示した。

単年度(2021年度~2023年度)ごとの計画と計画に対する実績

【2021年度】

2040年の健康に関する社会的な問題を俯瞰し,大学としてどのような切り口から解決に臨むことが必要とされるのか,小さな力でも大きな変化を起こすことができるレバレッジポイントを特定することを2021年度の主眼とした。そこで,現在の我が国の医療制度システムの問題を解析したところ,病気予防のインセンティブが生まれにくい社会的な構造が存在することが明白になった。従来の医療制度ではカバーされていない病気の予備軍をケアする領域でのサービス開発が十分でないため,ここに注力していく必要があるが,低コストかつエビデンスに基づくサービスを提供するため,デジタル技術やデータ活用を進めることが重要である。現在開発が進められているデジタルヘルスケアサービスを,アカデミアでの研究も含めて網羅的に把握したところ,10年単位での長期的な行動変容をマネジメントするシステムが欠如していることが明らかになった。これをレバレッジポイントとして捉え,行動変容メカニズムのライフサイクルを軸とするデジタルヘルスケアプラットフォームシステムを構想した。特に,個人への介入,個人を取り巻く環境への介入をデジタル活用により実現するプラットフォームシステムという概念は今までになく,様々な既存のサービスや研究開発と差別化を図ることができる。行動・環境介入デジタルヘルスケアプラットフォームに,ウェアラブルデバイス等を用いた既存の健康モニタリング・アドバイスシステムを統合し,さらに必要の応じ診療に導くことにより,ようやく実効力のある包括的なヘルスケアサービスが構築できると考える。上記に記した解析のプロセスをディスカッションペーパーとして公表すべく,準備を進めた。その他,デジタルヘルスケアプラットフォームに関する法的・倫理的課題について論じるシンポジウム・セミナーをプラットフォームPJと合同で3回開催,健康寿命概念の再定義を試みる国際シンポジウムを1回開催した。また、水分子の可視化を通じて、ミネラルウォーターの品質評価を確立、論文に掲載された。

以上のように、当初予定していた通りの成果を上げた。

2022年度

現在の我が国の医療・ヘルスケアシステムの問題を解析から,安価で高品質,個人のカスタマイズが容易であるデジタルヘルスケアサービスの普及が鍵であることが示唆された。そこで独自の提案として,健康状態の可視化と個人への注意喚起・アドバイスにのみ留まっていたデジタルヘルスケアサービスをさらに普及させるために,個人を取り巻く環境からの介入をデジタルによりコントロールするコンセプトを提唱することとした。2022年度は,この解析のプロセスおよび行動変容を促すデジタルヘルスケアプラットフォームのシステムデザインを解説したワーキングペーパーとそのダイジェスト版を作成した。

また,キーワードである「行動変容」は健康寿命延伸プロジェクト内に留まらず,RISΣプロジェクト,プラットフォームプロジェクトと合同で,さらに三菱地所の協力を得て,「みなとみらい おせっかいな街づくりプロジェクト」に発展し,様々な実証実験計画を進めた。一部,環境行動変容に関する研究は,内閣府次期戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)採択事業に組み込まれ,スピンアウトした。また,アメリカ・ジャマイカとの共同研究によるジャマイカでの糖尿病患者を対象とした行動変容実証実験プロジェクトの準備も行った。

その他,健康格差の問題に焦点を当てた国際シンポジウム「「健康は誰の手に渡るのか:グローバル高齢化の観点をふまえて」,著名な養老孟司氏,釈徹宗氏を招いたMUFG寄附講座特別授業シンポジウム「多死社会における魂と肉体の再生」を開催した。SDM研究科との共同研究でミラノサローネに出展した「余薫」デバイスは,European Product Design Award 2022」(主催国:アメリカ)で2部門受賞を受賞した。

科学技術コミュニケーション(市民会議)のプロジェクトでは,RISΣ,プラットフォームプロジェクトとの共同で,2040コミュニティイベント「透明人工皮膚デバイスに関する模擬市民会議」を3月に開催した。当日は、透明人工皮膚デバイスの研究開発者であり、プロジェクトメンバーである東京大学生産技術研究所の松久直司准教授を迎え、透明人工皮膚デバイスの社会実装に関してグループディスカッションを行った。人工皮膚デバイスを実際に体験したグループと体験していないグループで異なる懸念点が挙がるなど、背景の異なる人々が同時に議論する重要性が伺えた。

昨年度の論文をベースに、協賛企業であるセイコーエプソン社と共同で、半導体洗浄水の評価方法としての応用可能性について研究を開始した。また、10月にインドネシアで開催されたG20共同シンポジウムICBBにて"Current Challenges on Sustainable Utilization of Marine Resources"のセッションで講演し、海外に向けた情報発信を強化した。

このように,プロジェクトは大きく進展し,2022年度計画以上の成果を上げた。

2023年度

2021年度から調査分析を行い,2022年度,2023年度にかけて執筆をしたワーキングペーパー「2040年に向けた健康寿命延伸のための行動変容デジタルプラットフォームの提案」を9月に公表した。反響は大きく,Bioscience and Industry誌より依頼があり,紹介記事を掲載した。また,ヘルスケア業界団体にて招待講演を2回(バイオインダストリー協会主催セミナーおよびシードプランニング主催セミナー),製薬企業・メーカーなどを対象にのべ約 40社 , 150名に対して講演を行った。本ワーキングペーパーから派生した研究である,システムダイナミクスによる生活習慣病予防のための行動変容と医療費のシミュレーションに関する論文は,Transdisciplinary Engineering Conference 2023にてベストペーパーAwardを受賞した(河合, 鳥谷, 当麻)。行動変容デジタルプラットフォームのサービス化を意識した「おせっかいオフィス」実証実験プロジェクトを立ち上げ,10月に横浜みなとみらいランドマークプラザにて行った展示会2040クエストにて,おせっかいオフィスプロトタイプを展示した。

2023年度も嗅覚トレーニングデバイス「余薫」をミラノサローネでシステムデザイン・マネジメント研究科と共同で展示した。「余薫」はGerman Design Award 2023 (主催国:ドイツ),Asia Design Prize 2023」(主催国:韓国) ,London International Creative Competition(主催国:イギリス)の3つの賞を受賞した。

檮原町での住宅温熱環境による脳機能変化の調査では,就寝中寝室室温と脳健康指標の経年変化の関連分析を行い,就寝時寝室室温に関して、温暖群の方が寒冷群と比較して、

5年経過後の知覚機能を司る分野の脳の健康状態を約2.7歳分若く維持できる可能性を示唆する結果を得た。ここから環境と健康・ウェルビーイングの関係に関する研究が発展し,2023-2027年度戦略的イノベーション創造プログラム SIP (東大・慶應等)の採択につながり,スピンアウトした。

スポーツ健康エコシステムプロジェクトでは,寒冷地での重要な健康運動としてスキー・スノーボードに着目し,白馬村,新潟での自治体・地元高校との協力により,関連データ取得とデータ連携のためのシステム基盤構築を行った。

また,健康寿命延伸プロジェクトの研究活動および成果を対象に,アカデミア研究が社会インパクトにつながるまでのプロセスを体系的に分析し,一部指標化する取り組みを進め,エルゼビア社との共同研究につながった。

科学技術コミュニケーション(市民会議)のプロジェクトでは,RISΣ,プラットフォームプロジェクトとの共同で,10月に行った2040クエストの中の一企画として,「市民会議『空飛ぶクルマがつなぐ未来の街に挑む』」市民会議を開催した。今回の市民会議では、空飛ぶクルマの開発者、行政担当者、科学論理の研究者、そして二十数名の一般市民が一同に会し、約半日のプログラムを通じて空飛ぶクルマについて議論を行った。

生体内水分子による疾患予測プロジェクトでは,水分子の可視化を通して、従来とは異なるアプローチで酸化還元評価法を確立し、疾患の予兆を捉える方法に応用した。また、アフリカ・ザンビアでの飲料水の性質と疾患との関連性を探る研究や、SFC高校生との水耕栽培における水の性質評価、一般向け公開イベント2040クエストへの出展など、「水」をキーワードにした多様な研究プロジェクトが立ち上がった。

2021年から始めた研究が、最終年度には外部資金の獲得、学会等での受賞、招待講演につながるなど、プロジェクト開始当初の予想以上の発展があった。

公刊論文数 48件

Proc Natl Acad Sci U S A

Allergy

PLoS One

eLife

Appl. Sci.

Risk Management and Healthcare Policy

Procedia Computer Science

IDAMS: Intelligent Digital Architecture, Methods, and Services for Industry 4.0 and Society 5.0 Conference Paper

等

学会発表件数

国内 5件

国際 10件

イベントなど社会貢献の実績(年月日、場所)

市民会議

おせっかいオフィス展示

生体内水分子による疾患予測(Bule Impact)

■当該年度プロジェクトで活動した人員の規模・分野およびプロジェクトの運営形態

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| 鳥谷 真佐子 | KGRI | 特任教授 | システムデザイン・マネジメント、科学技術イノベーション政策、新規事業創出 |

| 当麻 哲哉 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 教授 | コミュニティ(とくに医療・教育・地域)のための コミュニケーションデザイン、プログラム&プロジェクトマネジメント |

| 井出 充 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | システムデザイン・マネジメント、人材育成、ブランドマネジメント |

| 鈴木 羽留香 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | 計画理論、シンセシス、HMI、汎用力、卓越システム、横幹知デザイン、評価学、生物模倣、ヒューマンファクターズ、叡智史 |

| 木村 徹 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | システムデザイン・マネジメント、経営倫理、組織不祥事、内部統制 |

| 宝本 茉侑 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 前期博士課程学生(2021年当時) | システムデザイン・マネジメント、医療政策、スマートシティ/地域活性、行動経済学 |

| 木村 富也 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 後期博士課程学生(2021年当時) | サプライチェーン、組織間コミニュケーションの見える化、技術経営 |

| 鷲谷 佳宣 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | ヘルスケアに関する構造的課題(デジタル活用)の調査・分析 |

| 楢崎 佳代子 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員(2021年当時) | システムデザイン・マネジメント、組織マネジメント、地域活性、医療政策、人材育成 |

| 福原 麻希 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | 医療政策、介護政策、システムデザイン・マネジメント、組織マネジメント、ダイバーシティ |

| 河合 伸悟 | 東京情報デザイン専門職大学環境デザイン学部 | 教授 | 光通信工学、通信産業における技術戦略、イノベーションダイナミクス、スマートシティ/社会へのICT技術応用 |

2021年度 11人

2022年度 10人

2023年度 5人

・健康概念の再考

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| 鳥谷 真佐子 | KGRI | 特任教授 | システムデザイン・マネジメント、科学技術イノベーション政策、新規事業創出 |

| 李 慶姫 | 医療情報学、医療政策学、医療社会学、行動科学、歯学 | ||

| 新井 康通 | 看護医療学部 | 教授 | 老年医学、百寿者・超高齢者コホート研究 |

2021年度 3人

2022年度 3人

2023年度 3人

・生体内水分子による疾患予測

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| 加藤 靖浩 | KGRI | 特任講師 | 水分子の生命科学、細胞生物学、分光学、データアナリスト |

| 満倉 靖恵 | 理工学部 | 教授 | 生体信号処理、知的信号解析、センシング・ノイズ除去・特徴抽出、睡眠工学 |

| 平野 秀典 | 理工学部 | 特任准教授 | 分子シミュレーション、創薬 |

2021年度 2人

2022年度 3人

2023年度 4人

・スポーツ健康エコシステムの構築

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| 深見 嘉明 | 東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科/医学部医療政策・管理学教室 | 准教授/研究員 | プラットフォーム戦略、標準化戦略、コラボラティブイノベーション |

| 米澤 穂高 | スマイルスピリッツ | 代表 | スポーツアナライジングコーチ、パフォーマンスアナリスト |

| 佐竹 麗 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 特任助教 | システムデザイン・マネジメント、近隣住民間のつながり創出、互恵的社会システム、地域におけるwellbeing、新規事業創出 |

2021年度 2人

2022年度 2人

2023年度 2人

・嗅覚トレーニングデバイス「余薫」の開発

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| 広瀬 毅 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 特任助教 | システムデザイン・マネジメント、マーケティング、新規事業創出 |

| 北原 章広 | システムデザイン・マネジメント、システムズエンジニアリング、システム思考、アート思考 | ||

| 岩倉 淳 | 機能安全認証、ソフトウェア開発プロセス、システムシミュレーション、システムデザイン・マネジメント | ||

| 中島 千鶴 | システムデザイン・マネジメント、ダイバーシティ、発達障害、ヴァルナラビリティ | ||

| 藤井 賢二 | デザイン思考、システムデザイン ・マネジメント、美術教育、創造性教育 | ||

| 今村 康子 | システムデザイン・マネジメント、感動を生む顧客体験、接客行動 | ||

| 伊藤 翼 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 特任助教 | システムデザイン・マネジメント、コミュニティデザイン、学習理論 |

2021年度 7人

2022年度 7人

2023年度 7人

・ジャマイカにおけるヘルスケアデジタルプラットフォーム構築

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| 鳥谷 真佐子 | KGRI | 特任教授 | システムデザイン・マネジメント、科学技術イノベーション政策、新規事業創出 |

| 当麻 哲哉 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 教授 | コミュニティ(とくに医療・教育・地域)のための コミュニケーションデザイン、プログラム&プロジェクトマネジメント |

| 増田 佳正 | 政策・メディア研究科/システムデザイン・マネジメント研究科 | 特任教授/講師 | デジタル・アーキテクチャー戦略、デジタル・エンタープライズ・アーキテクチャー、デジタルヘルスケア戦略・アーキテクチャー実践 |

| ドナルドS シェパード | ブランダイス大学 | 教授 | Health Economics、Health Policy、Behavioral Economics |

2021年度 0人

2022年度 3人

2023年度 4人

・行動変容と環境・ウェルビーイング

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| 伊香賀 俊治 | 理工学部 | 教授 | サステナブル建築環境デザイン工学、ライフサイクルアセスメント(LCA)、環境効率評価(CASBEE)、知的生産性、心身の健康 |

| 満倉 靖恵 | 理工学部 | 教授 | 生体信号処理、知的信号解析、センシング・ノイズ除去・特徴抽出、睡眠工学 |

| 安藤 真太朗 | 北九州市立大学国際環境工学部建築デザイン学科 | 准教授 | 建築・都市環境工学 |

| 山形 与志樹 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 教授 | 持続可能な社会、都市のレジエンス、都市・地域の脱炭素化、ビックデータ・AIの活用 |

2021年度 0人

2022年度 3人

2023年度 4人

・アカデミア研究の社会展開と科学技術イノベーション

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| 小泉 周 | 自然科学研究機構・研究力強化推進本部 | 特任教授 | 大学研究力分析、科学技術政策 |

| 調 麻佐志 | 東京工業大学・リベラルアーツ研究教育院 | 教授 | 科学技術計量モデルに関する理論的研究、公共技術のガバナンス |

| 鈴木 寛 | 東京大学公共政策大学院/政策・メディア研究科 | 教授/特任教授 | 公共政策、医療、科学技術イノベーション政策 |

2021年度 0人

2022年度 3人

2023年度 2人

・科学技術コミュニケーション(市民会議)

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| 青山 英里子 | 株式会社Chewing News | 取締役 | システムデザイン・マネジメント、地域コミュニティ、コミュニケーション |

| 河嶋 春菜 | 東北福祉大学総合福祉学部 | 准教授 | 憲法、医事法 |

2021年度 0人

2022年度 0人

2023年度 2人

健康寿命延伸プロジェクトのサブプロジェクトチームメンバーは、プロジェクトの段階によって必要に応じて召集・解散したため、適切な規模でプロジェクト活動を行うことができた。

■プロジェクト活動を通じて特に成果を挙げた事柄

ダイジェスト版

フルテキスト版

European Product Design Award 2022」(主催国:アメリカ) 2部門受賞

German Design Award 2023 (主催国:ドイツ)

Asia Design Prize 2023」(主催国:韓国)

London International Creative Competition(主催国:イギリス)

その他活動記録

<2023年度>

【ニュース】嗅覚トレーニングデバイス「余薫」がDNA Paris Design Awards 2023を受賞(KGRI×慶應SDM共同研究プロジェクト)(2023/08/08)

<2022年度>

嗅覚トレーニングデバイス「余薫」が海外デザイン賞を複数受賞-KGRI×慶應SDM共同研究プロジェクト-(2023/03/29)

<2021年度>

KGRI「2040独立自尊プロジェクト」設立 -持続的長寿社会の世界標準発信を目指す-(2021/05/28)

座談会:

世界に先駆けた「超高齢社会」への挑戦 -KGRIが描く2040年の日本のデザイン-(2021/04/22)

インタビュー:

西本 祥仁:ユニバーサル対応を可能にする、認知症オンライン診療とAI診断補助技術の研究(2021/11/18)

開催報告:

<2023年度>

2040独立自尊プロジェクト:2040クエスト〜未来への挑戦者たち〜 in 横浜みなとみらい(2023/10/20~22)

Dr. Denis Le Bihan先生特別セミナー(2023/04/19)

<2022年度>

2040コミュニティイベント「透明人工皮膚デバイスに関する模擬市民会議」(2023/03/24)

シンポジウム/MUFG寄附講座特別授業「多死社会における魂と肉体の再生」(2022/12/19)

シンポジウム「健康は誰の手に渡るのか:グローバル高齢化の観点をふまえて」(2022/10/20)

<2021年度>

シンポジウム「デジタルプラットフォーム時代におけるヘルスケアの再定義」(2022/03/14)

シンポジウム「グローバル高齢化時代と健康寿命の未来〜現在地とこれから〜」(2022/02/28)

講演会「包括的ヘルスケアシステムの現在地と展望」(2022/01/27)

SDGs

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー・所員について◎印は研究代表者

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| ◎ 安井 正人 | 医学部 | 教授 | 水分子の生命科学・医学、薬理学 |

| 鳥谷 真佐子 | KGRI | 特任教授 | システムデザイン・マネジメント、科学技術イノベーション政策、新規事業創出 |

| 河嶋 春菜 | 東北福祉大学総合福祉学部 | 准教授 | 憲法、医事法 |

| 加藤 靖浩 | KGRI | 特任講師 | 細胞分化 |

| 新井 康通 | 看護医療学部 | 教授 | 老年医学、百寿者・超高齢者コホート研究 |

| 広瀬 毅 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 特任助教 | システムデザイン・マネジメント、マーケティング、新規事業創出 |

| 満倉 靖恵 | 理工学部 | 教授 | 生体信号処理、知的信号解析、センシング・ノイズ除去・特徴抽出、睡眠工学 |

| 深見 嘉明 | 東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科/医学部医療政策・管理学教室 | 准教授/研究員 | プラットフォーム戦略、標準化戦略、コラボラティブイノベーション |

| 当麻 哲哉 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 教授 | コミュニティ(とくに医療・教育・地域)のための コミュニケーションデザイン、プログラム&プロジェクトマネジメント |

| 佐竹 麗 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 特任助教 | システムデザイン・マネジメント、近隣住民間のつながり創出、互恵的社会システム、地域におけるwellbeing、新規事業創出 |

| 井出 充 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | システムデザイン・マネジメント、人材育成、ブランドマネジメント |

| 鈴木 羽留香 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | 計画理論、シンセシス、HMI、汎用力、卓越システム、横幹知デザイン、評価学、生物模倣、ヒューマンファクターズ、叡智史 |

| 木村 徹 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | システムデザイン・マネジメント、経営倫理、組織不祥事、内部統制 |

| 楢崎 佳代子 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | システムデザイン・マネジメント、組織マネジメント、地域活性、医療政策、人材育成 |

| 福原 麻希 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | 医療政策、介護政策、システムデザイン・マネジメント、組織マネジメント、ダイバーシティ |

| 河合 伸悟 | 東京情報デザイン専門職大学環境デザイン学部 | 教授 | 光通信工学、通信産業における技術戦略、イノベーションダイナミクス、スマートシティ/社会へのICT技術応用 |

| 北原 章広 | システムデザイン・マネジメント、システムズエンジニアリング、システム思考、アート思考 | ||

| 岩倉 淳 | 機能安全認証、ソフトウェア開発プロセス、システムシミュレーション、システムデザイン・マネジメント | ||

| 中島 千鶴 | システムデザイン・マネジメント、ダイバーシティ、発達障害、ヴァルナラビリティ | ||

| 藤井 賢二 | デザイン思考、システムデザイン ・マネジメント、美術教育、創造性教育 | ||

| 今村 康子 | システムデザイン・マネジメント、感動を生む顧客体験、接客行動 | ||

| 伊藤 翼 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 特任助教 | システムデザイン・マネジメント、コミュニティデザイン、学習理論 |

| 李 慶姫 | 医療情報学、医療政策学、医療社会学、行動科学、歯学 | ||

| 孫 潔 | 桜美林大学老年学総合研究所 | 連携研究員 | 老年学 |

| 鷲谷 佳宣 | 大学院付属システムデザイン・マネジメント研究所 | 研究員 | ヘルスケアに関する構造的課題(デジタル活用)の調査・分析 |

| 伊香賀 俊治 | 理工学部 | 教授 | サステナブル建築環境デザイン工学、ライフサイクルアセスメント(LCA)、環境効率評価(CASBEE)、知的生産性、心身の健康 |

| 安藤 真太朗 | 北九州市立大学国際環境工学部建築デザイン学科 | 准教授 | 建築・都市環境工学 |

| 青山 英里子 | 株式会社Chewing News | 取締役 | システムデザイン・マネジメント、地域コミュニティ、コミュニケーション |

| 米澤 穂高 | スマイルスピリッツ | 代表 | スポーツアナライジングコーチ、パフォーマンスアナリスト |

| 鈴木 寛 | 東京大学公共政策大学院/政策・メディア研究科 | 教授/特任教授 | 公共政策、医療、科学技術イノベーション政策 |

| 山形 与志樹 | システムデザイン・マネジメント研究科 | 教授 | 持続可能な社会、都市のレジエンス、都市・地域の脱炭素化、ビックデータ・AIの活用 |

| 増田 佳正 | 政策・メディア研究科/システムデザイン・マネジメント研究科 | 特任教授/講師 | デジタル・アーキテクチャー戦略、デジタル・エンタープライズ・アーキテクチャー、デジタルヘルスケア戦略・アーキテクチャー実践 |

| ドナルドS・シェパード | ブランダイス大学 | 教授 | Health Economics、Health Policy、Behavioral Economics |

| 小泉 周 | 自然科学研究機構 研究力強化推進本部 | 特任教授 | 大学研究力分析、科学技術政策 |

| 調 麻佐志 | 東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 | 教授 | 科学技術計量モデルに関する理論的研究,公共技術のガバナンス |