【インタビュー】デイビッド・ファーバー教授 第二話:ファーバー氏、コンピューターの世界に迷い込む―人生を変えた1960年代―

2019.03.26大学院への進学を控えた大学4年次のこと。ファーバー氏にはマサチューセッツ工科大学からの合格通知が届いていた。

「ある日フラタニティ(男子寮)の先輩が、ウェスタン・エレクトリックという会社(アメリカ最大手の電話会社AT&Tの製造部門)の面接官と会ってほしいと言ってきた。面接を受けてくれる学生がいなくて困っていたらしい。電子機器に詳しい私に白羽の矢が立った」

「5分話して、ウェスタン・エレクトリックに興味がないと分かった私に、関連会社のベル研(ベル研究所)から来た男が紹介された。大学院進学の話はしていたんだが、ベル研の男は、とりあえず見学に来たらどうだと誘ってきた。もしかしたら将来興味を持つかもしれないと」

「一風変わった場所でね」とファーバー氏はニューヨークのマーリーヒルにある本部に足を踏み入れた時のことを語る。

「テニスのラケットやら、ゴルフクラブやらを持った人たちがうろうろしていた。そこで色々な人と話していたら、50代の部長に遭遇した。コンピュータに詳しかった私は、彼がやっていることはおかしいんじゃないかと思った。それを指摘したら激論になった」

「こんな風に喧嘩を売ってしまったから、もう会うことはないだろうと思って部屋を出た。すると人事部から電話があって『彼が君を採用したがっている』という」

「その部長は実は、リレー制御式の交換機を電子制御に替えようとしていたのだと、後から知った。私は彼がコンピュータ通信の設計を模索していると思い込んでいたが、違った。結局のちに、ベル研はコンピュータ通信システムを作ることになる。私がたまたま言ったことを先見の明があるととらえられたのだろう」

「とにかくそのときの私はわけのわからないまま、面白そうだしお金にもなるから、大学院への進学を延期してベル研で働こうと決意してしまった」

ファーバー氏は今でも、62年前の初出勤の日を忘れないという。オフィスで諸手続をすませた彼は、研究室に立ち寄った。そこには面白そうな装置がたくさんあった。彼は興味津々で、磁気テープを扱っていた女性社員に、装置のことを根ほり葉ほり聞き始めた。

「その社員は簡潔に答えてくれたのだけど、かぶせるように私は、『で、これは何なの?』と聞いた。彼女はため息をついた。教えてくれたけどかなり嫌がっていた。それが、私と妻の出会いです」

ファーバー氏は笑う。のちに彼の妻となるこの女性社員は優秀な数学者で、プログラマーだった。

ファーバー氏が最初に配属されたのは、初の電子交換システム(ESS-1)を設計した部門。

「システムの立ち上げは実工学に触れるよい機会で、とても楽しかった」という。

「最初の1年はローテーションがあって、電柱に上る以外のことはなんでもやった。電話局を回ったり、マンホールを見たり、温度95℉(35℃)・湿度100%の中央局に行ったり。例の部長は『電話のしくみを設計する人間はしくみのことを分かっていなければならない』という信念の持ち主だったからね」

しばらくして、ファーバー氏のキャリアを転換させる出来事が起こった。

「電話システムは交換網でできています。それをどうやって使うかというと、集線装置を使って、トラヒックを集約しなければならない」

当時ベル研究所では、多段式の集線装置に起こる無作為のずれを研究していた。ファーバー氏のチームがその一環で、集線装置の動作について確率論的解析を行っていたところ、答えを出すために、ある非線形連立微分方程式を解かなければならなくなった。

「これが非常に難しい方程式で、私たちは答えを求めて、IBM704の大型科学計算機があるマーリーヒルの研究室に向かった。ジョージ・ミーリという著名なコンピュータの専門家が出てきて、当時できたばかりのIBMのプログラミングツールFORTRANを使ってみたらどうかと勧めてきた」

機械のマニュアルはなかった。何とか微分方程式をプログラミングしたファーバー氏だが、コンパイラに入れて試行錯誤しながら答えを導きだそうとしたときに、コンパイラが壊れてしまった。

「ジョージのところに行って、コンパイラが壊れたよと報告した。するとジョージは『直しなさい』と一言。そのままほぼ放置だ」

「どうやってバグを見つけたかはもう憶えていないけれど、奇跡的にバグを見つけて、コンパイラを直した。できたばかりのアセンブラを使ってマシンコードを入れた。すると次はアセンブラが壊れた」

「ジョージに報告するのは賢い策じゃないと分かりつつ、報告した。アセンブラが壊れたよと。するとジョージは予想通り『直しなさい』とただ一言。私がコンピュータ分野に迷い込んだのはここからだ。そのまま生涯抜けられなかった」

「そのころ、学生たちが現代電子工学や理論のイロハを学ばずに会社に入ってくることが問題視されて、ベル研は、選抜社員に社内講座を始めたんだが、これがすごかった」

「トランジスタ素子のコースがあってね。ノーベル賞受賞者のジョン・バーディーンが理論を教えたと思えば、これまたノーベル賞をとったウィリアム・ショックレーがデバイスについて教えた。クロード・シャノンが情報理論を担当。モーリス・カルノーは確率を担当。リチャード・ハミングが数値解析を教えた」

「ありえないくらい豪華なカリキュラムだった。神がかっていたといっていいな。物理学や数学の草分けだった彼らの話を聞くのは、ただただ素晴らしい経験だった」

当時を振り返ってなお驚嘆するファーバー氏が『インターネットの祖父』であるならば、彼を教えた知の巨人たちは『情報時代の曽祖父』と呼んでよいかもしれない。

「あのころのベル研は『興味を持ったらやってみろ』精神にあふれていた」ファーバー氏の記憶は少し進む。

「当時のコンピュータ言語は非常に使いづらくて、研究者は苦労していた。そこで私たちはこの『やってみろ』精神でチームを組んで、SNOBOL(スノボル)という言語を作ってしまった。私がプログラマーだった」

SNOBOLの初版がリリースされたのは60年代のこと。またたく間に広がり、現在でも使われている。

「50年の研究人生の中でもSNOBOLは大きな成果だった。2018年にアメリカ科学振興協会に認められた功績の中に『プログラミング言語の開発』とあって、うれしかったよ」

「どうやって名前を付けたかって?名前(スノボル)を見つけるのは、灼熱の地獄に雪の玉(スノーボール)を見つけるのより脈なしだった。つまりめちゃくちゃ大変だったってことだよ」

裏話のリクエストを受けてファーバー氏はアメリカンジョークで応酬する。

「ベル研で過ごした時間は、『楽しい時間』という言葉がぴったりだった。私たちはいつもコンピュータサイエンスの最前線にいた」

ファーバー氏は20代の終わり、充実した仕事の傍らで、再び学問の世界へ戻ることを考え始めていた。

「たぶん今こそ大学院に行って修士をとる時期なんだろうなと。新卒の時に入学を延期したMITに入る権利もあった。そこで私はハミングのところに行って、ベル研をやめて大学院へ行こうと思いますと話した」

「ハミングは怪訝そうに私を見て、『なんで?』と返してきた。『勉強したいんですよ』私は当たり前のように答えた。するとハミングはもっと当たり前のように言った。『君がいるのはコンピュータサイエンスのど真ん中じゃないか。僕たちは、大学なんかよりはるか先を走ってる。君がここをやめたいわけないだろう』――だからやめなかったんだ」

ベル研究所にとどまったファーバー氏はそのまま、時代の先駆けとなる事業にいくつも携わった。マーリーヒル拠点とホルムデル拠点の二か所を初めて遠隔でつないだレーザープリンター事業。後にMulticsとなって世界に大きな影響を与える、セキュリティ・タイムシェアリングの研究事業。

「ベル研のいいところは、収益を考えずにすんだこと。産業の要請からでなく、純粋な学問主導の研究をするお金があった。トランジスタの発明はその一つの成果。面白いアイデアがあれば追っかけろ――たくさんの研究者が突き動かされて成果を上げた」

「初出勤の日に会った女性とその後どうなったかって?」

「私たちは2度デートした。で、最初に出会った日から5年後のある週末、スキーに行こうと約束していたのに私がすっぽかしてしまった。それでそのときは行けなかったのだけど、もう一度行こうと約束して――それから3か月後に結婚した。いい話だろう?」

「結婚して何年か経ったある日、彼女が家に一人でいたとき、キース・アンカファーなる人物から電話を受けた。彼はカリフォルニアのサンタモニカに本部を持つシンクタンク・ランド研究所の、コンピュータ研究部門の人間と名乗って、こう言ったらしい――ファーバー夫人、うちはファーバー君がほしいんだ。彼は国家資源だからね――」

夫人が謎の電話を受けたころ、ベル研を取り巻く状況も変わりつつあった。

「ちょっと新しい空気も吸いたくなってね」とファーバー氏。「はるばる西海岸に飛んで、サンタモニカのビーチに出かけた。ランド研究所は私たちに来てほしいと申し入れた。私は妻と1か月話し合って、受けることにした。よし、次へ進もうか――1967年のことだった」

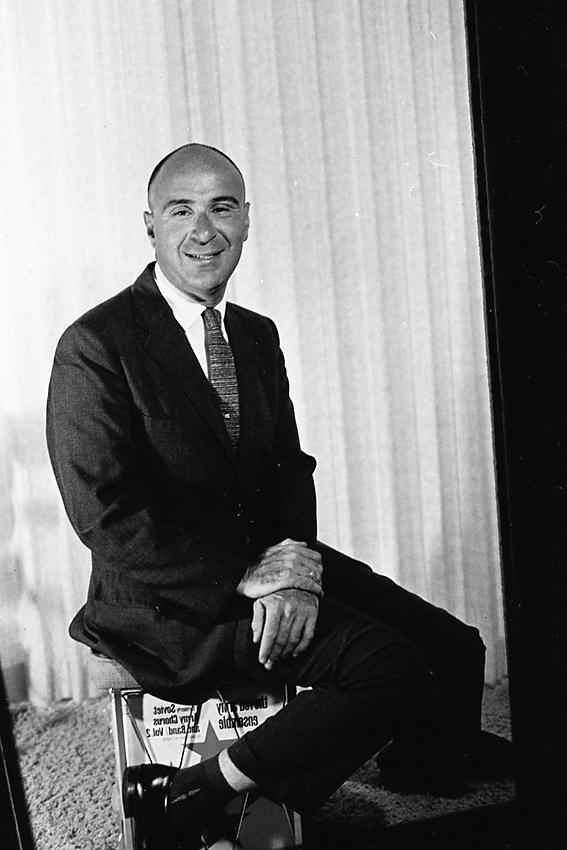

写真提供:デイビッド・ファーバー

(第三話に続く)