KGRIスタートアップ研究:学際的アプローチによるCOVID-19後遺症の実態把握と治療戦略創出

安全

研究概要

COVID-19罹患後の後遺症は医学的側面だけなく、長期的な日常生活の障害、労働生産性の低下、就労機会の喪失など社会的側面にも多大な影響を与えているが、その実態は十分に明らかではない。研究グループはCOVID-19パンデミック初期から構築してきた生体試料を併せ持つ、国内随一のCOVID-19罹患後コホートを用いて、医学的なトランスレーショナル研究を行うだけなく、慶應義塾の学際的なネットワークを活かして、COVID-19罹患後の後遺症の社会的・経済的な評価可能な大規模コホート構築を行い、後遺症の実態を明らかにしていきます。

2023年度事業報告

【実施内容】

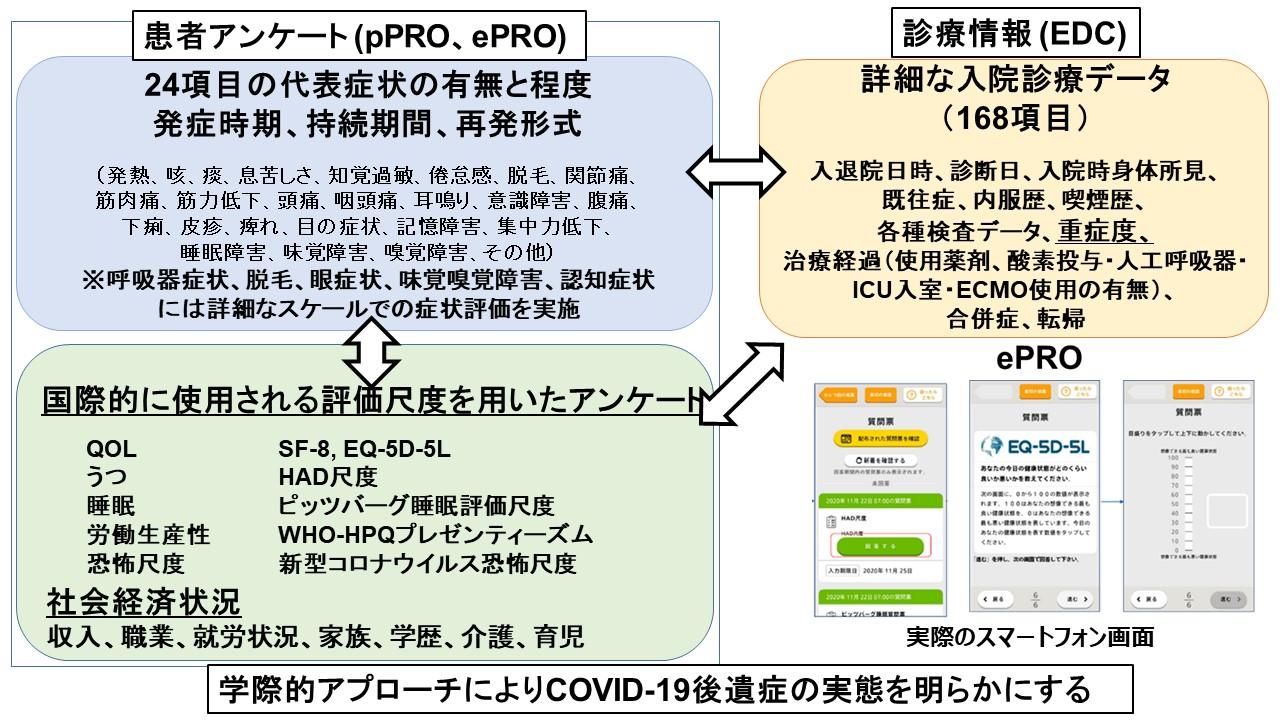

Japan COVID-19 Task Forceに賛同した26施設の協力病院において2020年2月から2021年2月までSARS-CoV2 PCRでCOVID-19と診断されて入院しており、研究への協力に同意した成人患者を対象とした。臨床データは診療録から、患者報告アウトカムはCOVID-19と診断されてから3、6、12か月後の3時点において、郵送による紙の質問票 (paper patient-reported outcome [pPRO])または電子情報としてスマートフォンアプリ経由で (electronic patient-reported outcome [ePRO])収集した。医療情報に関してはelectronic data capture(EDC) systemを介して収集した。(Terai H, et al. Repir Investig 2023;61(6):802)。社会的背景(職業、配偶者との同居、仕事の有無、雇用形態、介護人数、育児人数)については2020年1月時点での内容を聴取した。年収に関しては2019年度のものを聴取した。exclusion criteriaとしては本研究のインフォームドコンセントや書類を理解や同意ができず、質問票に答えることが難しい患者とした。18歳未満、母語が異なるなどの理由で言語障害のある患者、認知機能障害や精神障害のある患者が該当した。

COVID-19診断から1年後にLong-COVIDが残存している割合は全患者の約29.3%であった。さらに、診断から3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のすべての時点でLong-COVIDが持続する患者群は、症状が消失する群や症状が見られない群と比較して、労働生産性の指標であるプレゼンティーズムが有意に低いことが確認された。1年間Long-COVIDが持続する患者は、労働生産性の低下により年間約249.5万円の経済的損失が発生しており、これは症状が消失する患者と比べて年間約145.7万円多い額であった。感度分析では、約115.4万円の差が確認され、Long-COVIDの持続が経済的損失に与える影響が大きいことが示された。

【研究成果と達成度】

医学部、経済学部、KGRIによるチームワークにより、学際的な研究成果を出すことができた。

公刊論文数(件数と主たる公刊誌名) 5件(Respiratory Investigation)

学会発表件数(国内・国際) 国内 12件 国際 1件

イベントなど社会貢献の実績(年月日、場所) 『新型コロナウイルス感染症 診療の手引き』の別冊『罹患後症状のマネジメント』へのデータ引用

日本で初めて、COVID-19の大規模患者コホートを用いて、COVID-19後遺症の経済的損失を算出した。

SDGs

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー・所員について◎印は研究代表者

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| ◎ 南宮 湖 | 医学部 | 専任講師 | 呼吸器感染症 |

| 井深 陽子 | 経済学部 | 教授 | 医療経済学 |

| 嶋本 恭子 | KGRI | 特任講師 | パブリックヘルス、ヘルスエコノミクス |

| 福永 興壱 | 医学部 | 教授 | 呼吸器内科学 |

| 寺井 秀樹 | 医学部 | 専任講師 | 腫瘍免疫、遺伝子解析 |

| 正木 克宜 | 医学部 | 助教 | 呼吸器内科学 |

| 小西 駿一郎 | 医学部 | 助教 | 呼吸器内科学 |