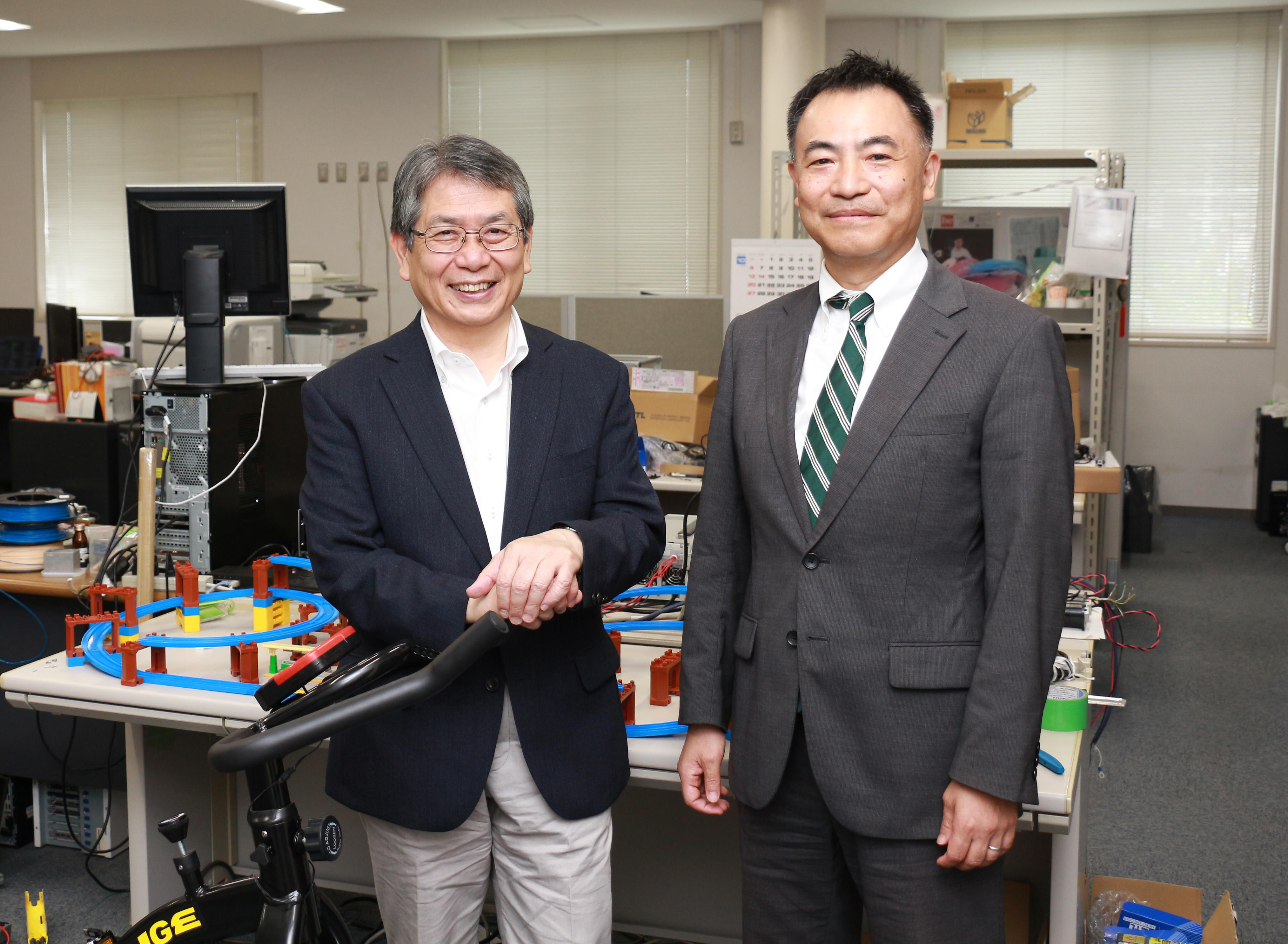

インタビュー:大西公平教授

「ハプティクス」な技術が抱く、分野を超えた可能性

大西公平(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)特任教授)

聞き手 安井正人(KGRI所長、医学部教授)

「できない」を可能にした、技術へのこだわり

安井:まずはこの度の藤原賞受賞、おめでとうございます。さて、今回は先生の研究についてお話を伺おうと思うのですが、まずは何からお伺いしましょうか。

大西:「百聞は一見(一触?)に如かず」と言いますし、とりあえずは実物を触ってから話を進めることにしませんか。

---研究室にて、実機体験---

安井:これは非常に面白い体験ですね。私は小児科医でもあるのですが、子どもの乳児健診でみる一つのポイントに「歩行」があります。子どもは歩行を可能にするため、日々の運動を通じて体から脳に帰ってくる刺激を元にしてトライアンドエラーを繰り返します。ここから力覚や触覚というハプティクス感覚が小脳に発達していくわけですが、きっと今体験したような刺激のやり取りが日々行われているのでしょうね。

大西:この「ハプティクス(Haptic:触覚学、接触学)」という言葉は、元はギリシャ語の「触る」という言葉を語源としています。研究としては1950年ごろから使われている言葉なのですが、当初は子どもの頭を撫でたりハグしたりすると安心する、といった"身体接触で感情が伝わる"という意味合いで使われていました。それが1980年を過ぎた頃から人工的に力覚や触覚、つまり力触覚を伝えるという文脈に変わってきて、2000年あたりのロボットブームで一つのピークを迎えました。

安井: ちょうどその頃は色々なロボットが世に誕生していました。

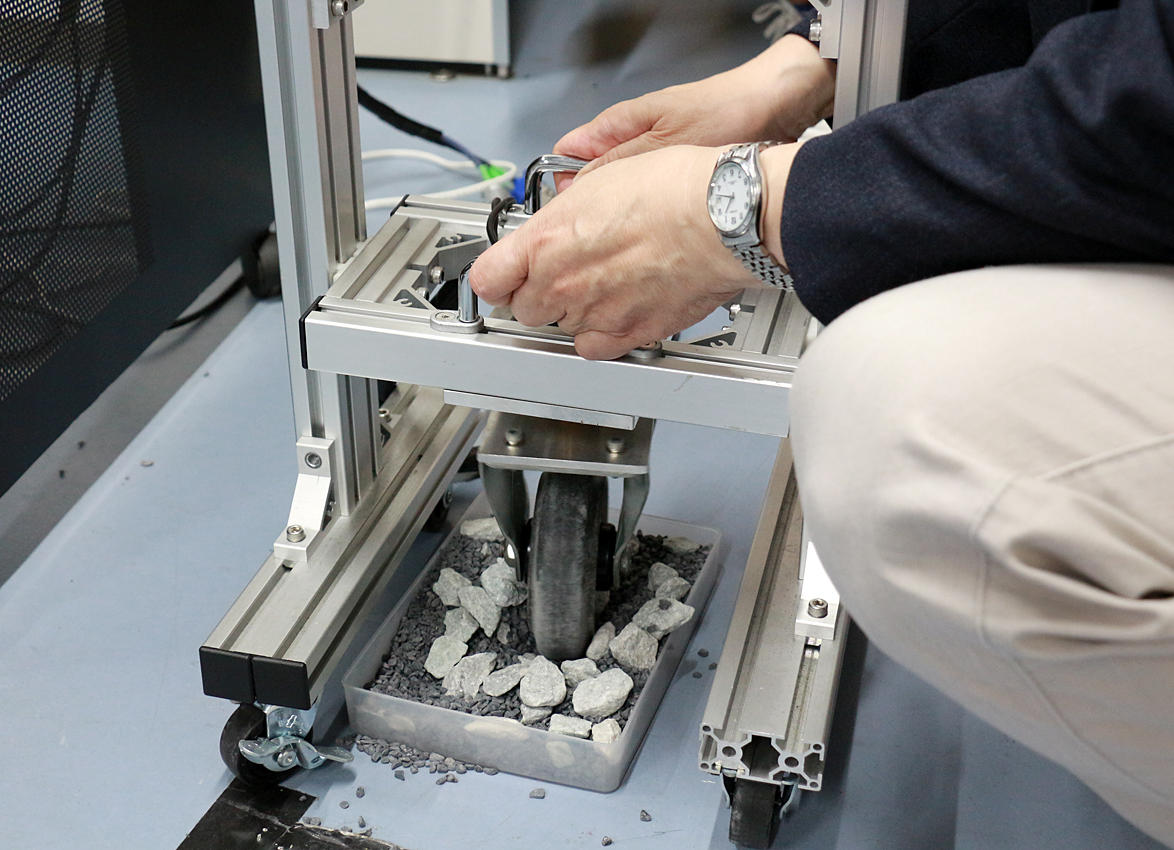

大西:しかし、力触覚の研究はことごとく失敗を重ねます。さらに理論的にできないのではないかという主張もなされて、世のブームが冷めてしまいました。しかし私たちはそんなことも知らず黙々と、できるだけ安価で力触覚をやり取りする方法はないかと考え抜きました。結局できる限りセンサーに頼らず、計算を駆使して成功したのが2002年のことでした。

安井:「できない」と思われ始めたころですね。

大西:厳密に言えば「できない」という主張は間違いではありません。今の私たちも厳密にはできていないのです。本当の意味で力触覚が伝わるには、力と速度が時間的にぴったり合わなくてはなりませんが、どのようにしても原理的なズレが出るのです。私たちの場合は、速度が一万分の数秒遅れます。この程度のスレだと人間には感じられないので、事実上問題はないわけです。

安井:体に帰ってくるハプティクス感覚が、普段得ている感覚とほぼ変わらないというのは、使い手からすると重要ですね。シビアな感覚が頼りの職人だとなおさらです。

大西:この技術はこれまでどこにもなく、そして誰もやったことがないものでした。外国の研究チームもここへ見学に来ています。「おかしい、絶対どこかにセンサーがあるはずだ」と言われたりしました。疑いたくなるような精度を、とてもコンパクトなシステムで可能にしたのです。

人間の技を「数値化」するテクノロジー

安井:この装置を使えば力触覚が数値化できるわけですし、子どもの歩行や舌や唇を駆使した言語獲得のような人間の小脳の学習プロセスが、これで表せたら面白いでしょうね。

大西:実際に研修医、中堅医師、ベテラン医師それぞれに手術時の血管の吻合をやってもらったデータがあるのですが、取れたデータは全然違うものでした。ベテラン医師は最後に糸を締める力が必ず0.1Nだったのですが、研修医はバラバラ。また、糸を引っ張った力を緩める際もベテラン医師は全く糸を緩めることがないのですが、研修医は糸が緩んでしまう。このデータを見ていると、研修医がどのようにして上手くなっていくのかという熟練レベルの向上がわかります。

安井:この技術はBMI(ブレイン・マシン・インターフェース)にも応用できますね。大人がいったん出来上がった体と脳の回路を修復するのは、なかなか大変です。それがリハビリの大きなハードルになっているのですが、この技術を使えば学習が早く確実にできていく手助けになるでしょう。

大西:私たちの装置は力触覚を鋭くしたり鈍くして伝えることもできますので、産業だけでなく医療や福祉といった分野にも将来性があると感じています。例えば褥瘡(床ずれ)がある方をベッドから持ち上げるのは、とても大変です。しかし繊細なハプティクスロボットであれば、感覚は残したまま褥瘡部を擦ることなく持ち上げることも可能です。ロボットだったら素材を自由に取り替えられますからね。私たちはモジュールと呼んでいるのですが、いくらでも必要に応じて形を変えて使うパーツを交換すればいい。手を3本でも5本にでも増やせますし、指を20本にだってできます。

安井::硬くて多様な用途を持つロボットが、柔らかい感覚を持つわけですか。するといよいよ職人技を伝承するロボットも出てきそうですね。

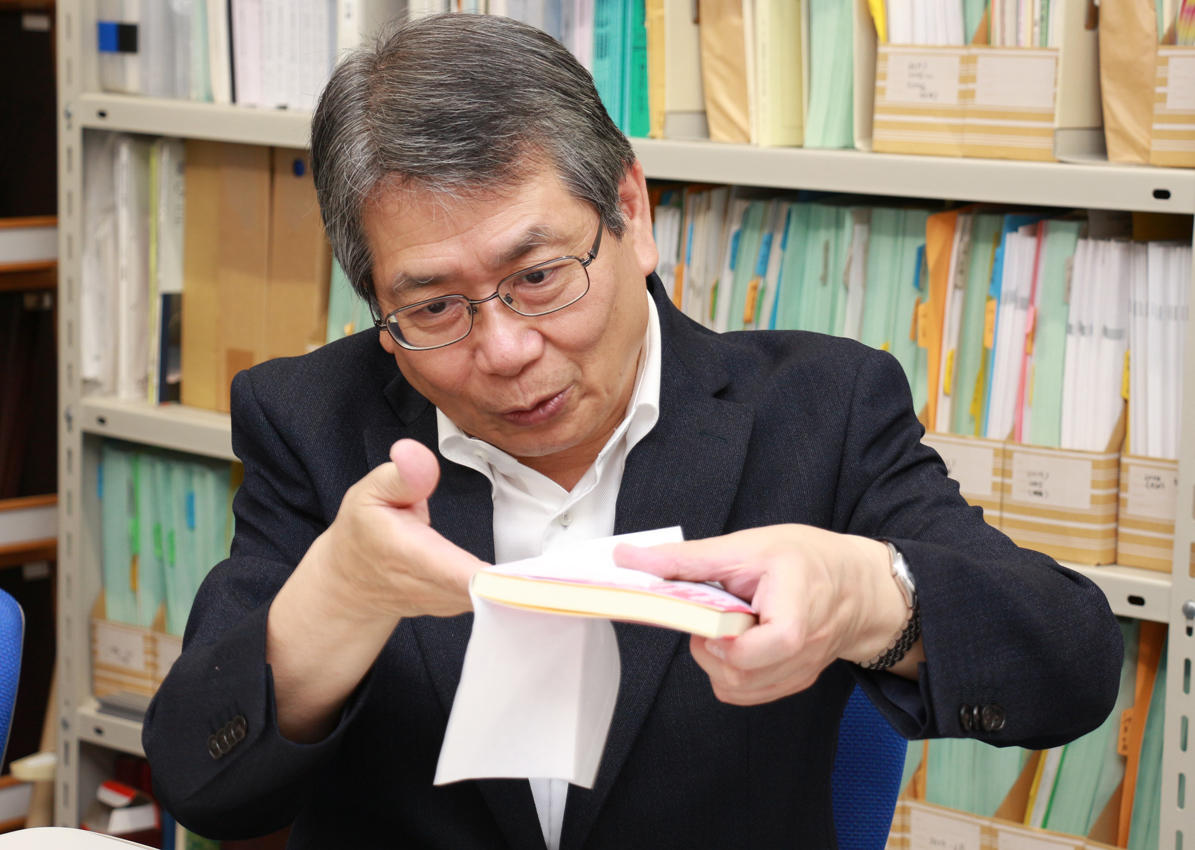

大西:伝統技能ということで話題に上がっているのが版画の「摺(すり)師」さんです。馬楝(ばれん)を使う力加減は、とても難しいようです。このような職人さんのデータも全て取れますから、数値として職人の感覚そのものを残すことができます。伝統技能の感覚そのものをロボットに移すことだって可能になりますし、そこから人間へのトレーニングもできます。

安井:これは筋力トレーニングにも応用が効きそうですね。安全に無理なく、各々の特性にパーソナライズしたトレーニングプログラムが作れるかもしれません。 現段階で、研究の基本的な部分はほぼ完成したと理解しているのですが、今後いろいろな分野へのアプリケーション展開のフェーズに入ってきているといっての良いのでしょうか。

大西:「この人でなければできない」という属人的な作業が、色々な分野の仕事でボトルネックになっています。特に一次産業や二次産業の現場では顕著なのかもしれません。技術の習得に時間がかかる、辛い、賃金が上がらない、という苦しさが重なると、どんどん継承する人が減り、技術が廃れていきます。注文はくるけど生産ができなくなり廃業する企業も少なくないと聞きます。こうした難問に対して、私たちのテクノロジーを使って技能をデジタル的に遺していくということが視野に入ってきたのだと思っています。

安井:貴重な伝統技能の継承ができないというのは、産業面でも文化面でも問題ですよね。

大西:経済を担う働き手は、2050年に3000万人が不足すると言われています。ということは、「1人」を「1台」に置き換えるとロボットが3000万台必要ということになります。今の世の中で3000万台あるものに、軽自動車があります。つまり、電動ドライバーのように手先を色々なモジュールに交換可能な汎用性の高いロボットが1台100万円ほどで買えるようになれば、みんな使うようになっても不思議ではないのではないでしょうか。私たちのテクノロジーだと価格面は問題なさそうです。センサーもありませんし、コストは抑えられますから一家に1台は夢じゃありません。

安井:応用の幅も広いですから、その活躍にはとても期待を持てそうですね。

大西:聴覚を伝送できるようになったのは19世紀、ベルの電話の発明が最初です。視覚の伝送手段であるテレビは20世紀、そして21世紀になってようやく力触覚が送れるようになりました。電話もテレビも今の社会では大きな役割を担っていますから、今はまだ原始的な段階であるハプティクスな技術が20〜30年後にどのようなマーケットを持ち、どれほどの役割を担っているのが楽しみです。

自分の「好き」を武器にして進め

安井:便利になってみんなが恩恵を受けられるようになる一方で、人間の能力が下がってしまうのではないかという懸念もあるかと思いますが、この点はどうでしょうか。

大西:私も引っかかるところではあります。しかし、こう考えてはいかがでしょう。例えばトマトの枝を間引くロボットがあったとしましょう。いい方法を探し当てたら、トマトは非常によく育ちます。このノウハウを自分のビジネスにできます。行動や能力をビジネスにできるチャンスを手に入れられるわけです。創意工夫をして、知恵を絞ることができる人が報われる社会になるのでは、と思っています。

安井:人間は創意工夫をしなくなったら進歩しなくなります。頭を使って前を向いて考え続ける人が報われるようになる、ということですね。しかしAIやロボットなど人間の能力を補完する技術が進歩すると、人間が追いやられるのではと懸念もありますが、このあたりはいかがでしょう。

大西:これは文化の違いがあります。外から来たものとの戦いという歴史を持つ西洋の方は、比較的そのように考える方が多いように思います。一方日本は外から来たものが稲作にしても鉄器文化にしてもいいものばかり。新しく触れるものに対してオープンなのです。また、AIやロボットには創意工夫ができません。創意工夫の結果を再現はできますが、最初の工夫は人間の領域です。ロボットは与えられた条件に従って動きますが、人間は条件自体を変えてしまったりしますからね。

安井:KGRI(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート)は細分化してしまった学問を「社会が抱える問題」をテーマに対して、互いの良さを出し合いながら統合することで、問題解決を目指して学問を進化させようという狙いで誕生したところです。大西先生はいろいろなコラボレーションのフェーズに入っておられますが、取り組みを進めるにあたって今何が一番重要だと実感されていますか。

大西:コラボレーションがうまく進むためには「オープンマインド」というのが大事ですね。自分の方法論だけを人に押し付けたりするとうまくいきません。それぞれの学問には、それぞれの歴史や知恵がありますから、そこを汲み取って私たちが持つ知恵や知識とうまく繋げれば、新たな分野の広がりや問題解決への道のりがだんだんと見えてきます。総合大学で、自由な雰囲気があって初めてできることです。この環境の中において、それぞれの研究者がオープンマインドを持つことが一番大事だと思います。

安井:私はKGRIに関わることがなければ先生のお話を直接伺うことはなかったかもしれませんし、お話を聞いても自分の専門分野である医学・医療へのアプリケーションということに特化した形での共同研究しか思い描けなかったかもしれません。今日はこのような機会をいただき、違った角度から貴重なお話を伺うことができて非常に良かったです。KGRIが今後どのような方向に向かっていけば良いのか、そのヒントを得たような気がします。 最後になりますが、これからサイエンスに関わろうという若い学生さんへ、メッセージをいただけますか。

大西:私はもともと電気工学の中でも発電機やモータを専門にしていました。泥臭くて、もはや絶滅危惧種でしょう。モーションコントロールという研究分野への興味をきっかけに走り出して今に至るのですが、走ってみてわかったことは「元の知識がないと、進んでもダメ」ということでした。過去を振り返らない性格の私が、そう感じたのです。ですから、過去に得た知識や知恵は常に身につけていて欲しいですね。「好きなこと」を持っていれば必ず、自分の思考の武器になります。この武器を持った上で新たな分野へ乗り込み、思う存分やってみてください。今の方が、私が学生だった時代よりもはるかに面白いし、先生も威張っていません。自分で伸びるチャンスはいくらでもありますよ。