ご近所イノベーション学校に関する調査研究及び運営業務委託

創造

研究概要

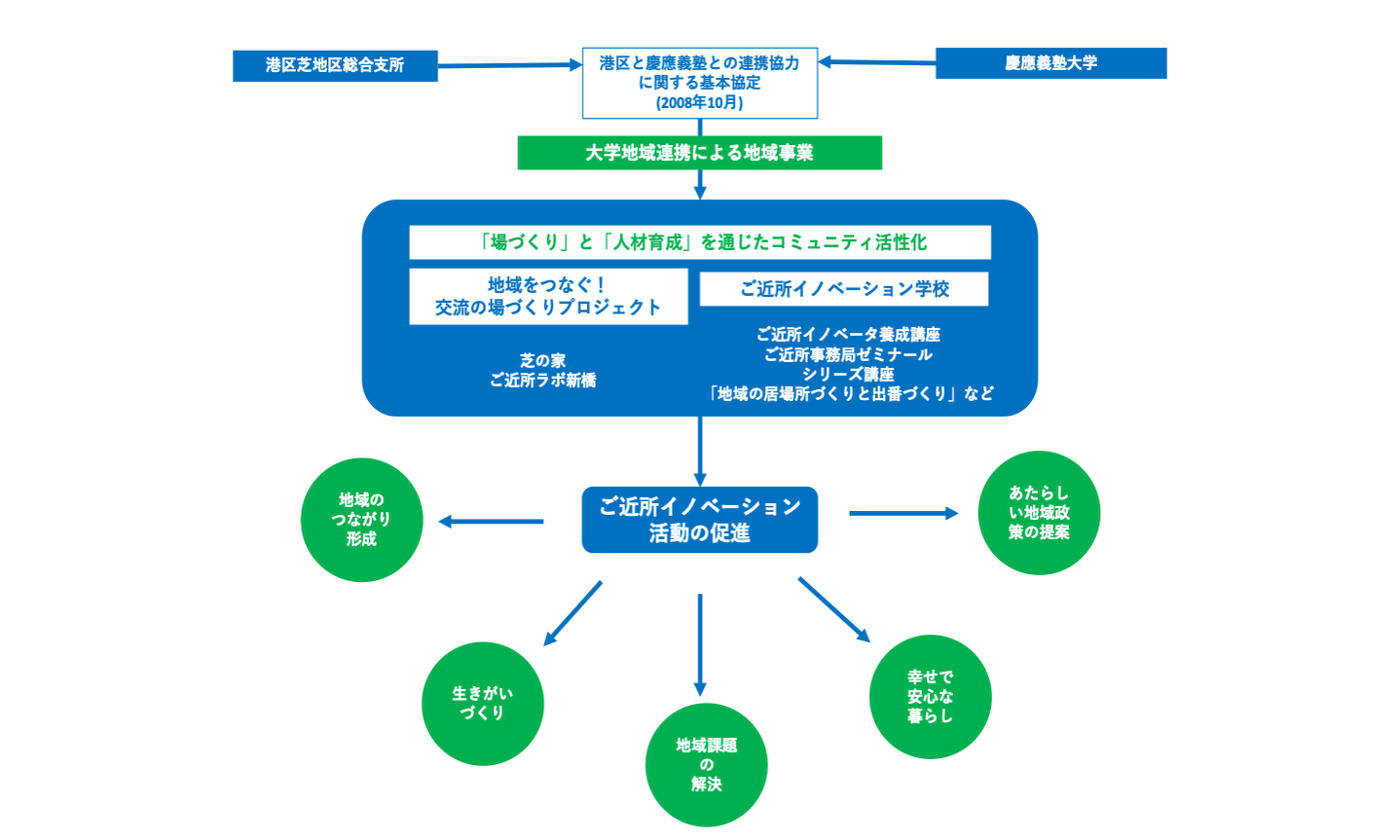

多様な主体の協働を通じた地域活性化のためには、地域活動を主体的に担う人材の育成とネットワーキングが不可欠である。本研究では、慶應義塾大学と港区との連携による「ご近所イノベーション学校」の実践を通じて、港区芝地区で活動する人材を育成するとともに、都市部における効果的な人材育成プログラムを開発する。

2024年度事業計画

■前年度より継続する活動内容について、継続する背景・根拠と目標都市コミュニティの分野では前例のない地域事業であり、義塾の未踏の分野への挑戦精神を反映している。また創立以来義塾が立地している芝地区の発展に寄与する事業であり、慶應義塾が取り組むにふさわしい研究テーマである。

2024年度については、2023年度同様、8月から12月までの約3ヶ月全9回の講座を実施、関連事業である地域交流拠点での体験や、プロトタイピングの実施など、受講生が地域活動の一歩を踏み出すのを後押しするプログラムについても実施予定である。

これまで得た知見をもとに、2024年度も、地域のコミュニティ活性化の新たな手法や地域活性化のための大学の新たな役割など、豊かな成果をさらに蓄積・共有しながら、今後もさらに充実した講座を実施していきたい。

事業開始から12年を経て、都市のソーシャルキャピタルと住民の主体的な地域参加の必要性はさらに増している。本事業の成果として200名以上の修了生がおり、豊かな暮らしの基盤となる都市コモンズを共創するコミュニティに発展するポテンシャルを持つ。それに向け2024年度は、修了生のネットワーキング、地区版計画の策定や芝の家をはじめとした他の事業への主体的参画の機会の提供に重点を置いた活動を行う。

2023年度事業報告

2023年度は11年目を迎え、「これからのリアル、どうしますか?」をテーマに、オンラインなどのバーチャルではなく、リアルな地域コミュニティとの関わり、ネットワーキングを改めて問い直すことを目指し開講した。

例年どおり書類・面接選考を行い、計20人の受講者が確定した。

8月から12月までの約3ヶ月全9回の講座を実施。講座中盤でのアイデア合宿以降は、それぞれの関心に基づいて、プロジェクトを企画、リーダーとして手をあげた方を中心に4つのチームに分かれ、実際に地域に開いて、広報をし、プロトイピングを実施、講座を経て受講者同士互いに信頼しあえる仲間となり、対話を通じた学びと地域に新しい価値を生み出す多様な活動が生み出され、多くの新たなネットワークがもたらされた。また、12月2日(土)には、慶應義塾大学東館6階G-Labにて、シンポジウムを実施、多くの地域の方が参加された。

ついては、これまで得た知見をもとに、2024年度も講座を開講していく次第である。地域のコミュニティ活性化の新たな手法や地域活性化のための大学の新たな役割など、豊かな成果をさらに蓄積・共有しながら、今後もさらに充実した講座を実施していきたい。

2023年12月2日(土)慶應義塾大学東館階G-Lab 国際シンポジウム

■プロジェクト活動を通じて特に成果を挙げた事柄講座期間中に、関連事業である、地域交流の拠点、芝の家、ご近所ラボ新橋にて体験プログラムを実施、プロトタイピングの際にも、企画の開催方法などレクチャーした結果、今年度新たに2つのプロジェクトが新たに活動を始め、修了後も継続して活動を続けている。

また、芝の家のある、芝三丁目の北四国町会では、約3名の方が講座をきっかけに町会に関わり始めた。これは、北四国町会と、芝の家、ご近所イノベータ養成講座の修了生の協働で運営されている、「まちの交流を豊かにする実験の場」芝のはらっぱの活動も、大きな力となっている。

他、過去修了生のネットワークを活かして、今年度受講生同士にとどまらず、地域の民間施設や、公共スペースでの期を越えた修了生の活動も広がっている。

SDGs

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー・所員について◎印は研究代表者

| 氏名 | 所属研究機関 | 職位 | 研究分野・関心領域 |

|---|---|---|---|

| ◎ 武山 政直 | 経済学部 | 教授 | 経済地理、サービスデザイン |

| 坂倉 杏介 | 東京都市大学都市生活学部/政策・メディア研究科 | 教授/特任准教授 | コミュニティマネジメント、コミュニティデザイン |